1518 - PARIS (XIX°) - Rue Curial à la rue Riquet (Général de Division 1774 - 1829)

F. Fleury - Collection Cupar. (autobus)

Paris - Rue Curial

Re: Paris - Rue Curial

Paris XIXe - La Rue Curial et la Fonderie de Fer

G.B.L.P.

A gauche, A la Mandoline, maison A. Rey, 66 rue Curial, à l’angle du n°239 rue de Crimée.

La Fonderie de Fer située au n°31 rue Curial a été créée en 1881 par Pierre Pellé.

Né à Angoulême, Pierre Pellé (1843-1904), déjà fondeur dans le 19e arrt. en 1871, y demeurant au n°6 passage Montier, a, le 4 novembre 1871, épousé Octavie Deschamps (1853-1938) ; témoignent au mariage deux fondeurs parisiens : Louis Hizelberger, 35 ans, 127 rue d’Allemagne et Jules Delanoix, 42 ans, 142 rue de Flandre.

En 1873, Pellé demeure 114 rue de l’Ourcq, chez ses beaux-parents et, en 1876, au n°44 rue Curial, où il travaille chez Pierre Gabriel Pottier (1823-1887), fondeur y installé depuis 1857.

Pierre Pellé s’installe à son compte en 1881, au n°31 rue Curial, l’arrière de son usine donnant sur le n°13-15 rue Labois-Rouillon.

Le 11 mai 1902, le journal le Parti ouvrier lui consacre une partie de son article « Les Salaires dans les Fonderies de la Seine » : « A la fonderie Pellé, rue Curial, on embauchait précédemment les ouvriers à 6 fr. 75 c. et 7 fr. ; maintenant, il semblerait qu’il a été convenu de ne fixer l’affûtage qu’à 6 fr. 50, d’où une diminution de 0,25 ou 0,50c. Beaucoup de camarades ont dû partir, ne voulant pas subir cette diminution, et d’autres encore partiront, jusqu’à ce que le chef reconnaisse qu’il ne faut pas abuser des crises pour affamer les travailleurs qui rattraperont le terrain perdu lorsque le travail sera plus abondant et seront d’autant plus exigeants que les patrons ont été inhumains. »

La charge est encore plus violente sur un des collègues de Pellé :

« Une autre, la maison Plichon, fonderie d’acier à Grenelle, a fait subir une diminution plus sensible aux salaires ; l’incapable et incompréhensible Lesceux ne veut payer les ouvriers que 6 francs ; aussi, les ouvriers consciencieux le laissent-ils avec son salaire de famine. Le résultat se fait de suite sentir : beaucoup de pièces manquées et recommencées jusqu’à trois fois ; qu’importe ! on ne paie pas les ouvriers bien cher. »

Après le décès de Pierre Pellé le 9 avril 1904, sa veuve, Octavie Deschamps-Pellé, poursuivra l’activité 31 rue Curial jusqu’en 1909.

A gauche, la maison A. Rey « A la Mandoline » porte le n°66 rue Curial, alors qu’en vis-à-vis, la Fonderie de Fer est au n°31 rue Curial. Pour la plupart des rues, la Fonderie aurait dû porter le n°65 ou 67 ; ce décalage de numérotation mérite une explication et nous donne l’occasion de parler de ce qui, au XIXe siècle, constituait la partie impaire de cette voie de l’ancienne commune de la Villette.

Par ordonnance royale du 2 juillet 1839, la ville de Paris est autorisée à construire un abattoir pour les chevaux et un atelier d’équarrissage dans la Plaine des Vertus donnant d’un côté sur la rue de Valenciennes (devenue rue Curial en 1865) et de l’autre sur la rue des Vertus (devenue le chemin d’Aubervilliers en 1855 puis rue d’Aubervilliers après l’annexion à Paris).

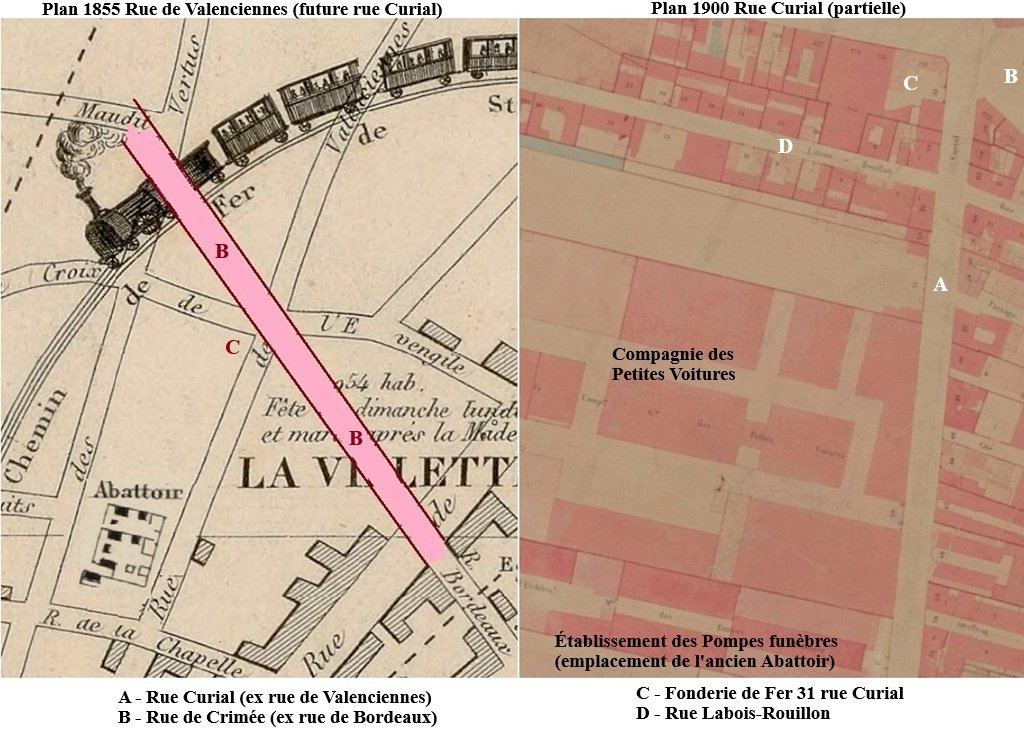

Plans 1855 et 1900 Rue Curial

La première pierre de la tuerie est posée le 31 août 1839 par le préfet de la Seine, le comte de Rambuteau Claude-Philibert Barthelot. Le 1er octobre 1839, le Constitutionnel nous informe que l’édification des abattoirs sera probablement terminée avant un mois ; ces constructions, de forme basse, sont en pierres de taille et seront couvertes en tuiles ; les bâtiments occupent un emplacement d’environ 6.400 m², et sont divisés en quatre corps. L’abattoir proprement dit, composé de deux corps longs à compartiments, se trouve au centre. Ces deux corps de bâtiment sont séparés par une cour assez spacieuse ; derrière et en forme de clôture, sont deux rangées d’écuries. A l’extrémité ouest, une immense cheminée s’élève au milieu d’un laboratoire pour la préparation des matières animales destinées au commerce et à l’agriculture.

Deux ans plus tard l’abattoir destiné aux chevaux, mais également aux porcs, n’est toujours pas achevé. Le 1er décembre 1841, le Constitutionnel nous en dit un peu plus sur cet abattoir dont l’entrée principale est située sur la route pavée qui conduit de la barrière des Vertus au village d’Aubervilliers ; il est fermé par une très jolie grille en fer placée entre deux superbes pavillons en maçonnerie, à étages supérieurs, couverts en ardoises, affectés au service de l’administration. L’ouverture sera effective en décembre 1841.

La concession de 30 ans de ces abattoirs devait se terminer en 1870. Aussi, le 9 juin 1870, la ville de Paris dresse un projet pour la concession de l’emplacement de ces anciens abattoirs à l’administration des pompes funèbres à MM. Vafflard et Bélier, à charge par ceux-ci d’y élever les constructions nécessaires à l’exploitation de leur privilège.

Mais compte tenu des circonstances, la guerre puis la commune, la concession est prolongée.

Les Abattoirs seront définitivement fermés le 31 décembre 1873.

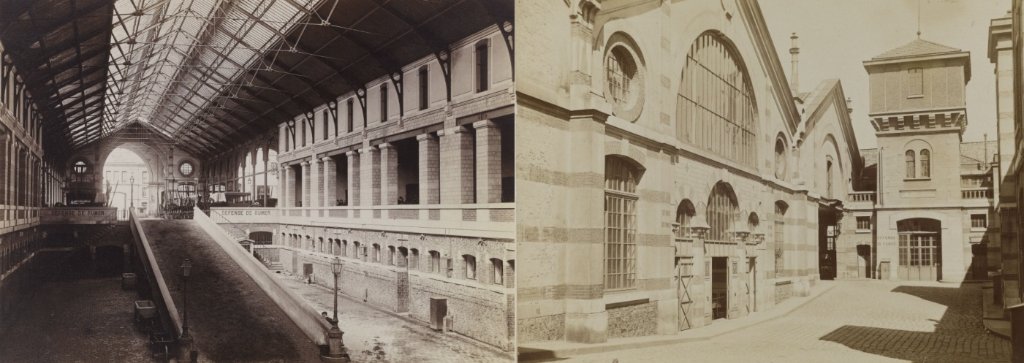

Un traité définitif est passé le 8 juin 1872 entre la Ville de Paris et MM. Léon Vafflard et Bélier, pour la concession de l’Établissement des Pompes funèbres municipales ; l’architecte Édouard Delebarre de Bay (1836-1891) assisté d’A. Gogon en dressent les plans, tandis que les entrepreneurs Théophile Joly, César Joly et Laurent Delafoy sont chargés de l’exécution de la construction de la structure en fer des bâtiments.

Les bâtiments d’une superficie de 15.760 m² coûteront 2.835.000 francs. Ouverts le 11 juillet 1874, ils seront en activité jusqu’en 1997.

Après une restructuration complète, l’emplacement deviendra un centre culturel, « le Centquatre », inauguré le 11 octobre 2008, dont l’entrée est située au n°5 rue Curial.

Rue Curial – Service des Pompes funèbres municipales de Paris

G.B.L.P.

A gauche, A la Mandoline, maison A. Rey, 66 rue Curial, à l’angle du n°239 rue de Crimée.

La Fonderie de Fer située au n°31 rue Curial a été créée en 1881 par Pierre Pellé.

Né à Angoulême, Pierre Pellé (1843-1904), déjà fondeur dans le 19e arrt. en 1871, y demeurant au n°6 passage Montier, a, le 4 novembre 1871, épousé Octavie Deschamps (1853-1938) ; témoignent au mariage deux fondeurs parisiens : Louis Hizelberger, 35 ans, 127 rue d’Allemagne et Jules Delanoix, 42 ans, 142 rue de Flandre.

En 1873, Pellé demeure 114 rue de l’Ourcq, chez ses beaux-parents et, en 1876, au n°44 rue Curial, où il travaille chez Pierre Gabriel Pottier (1823-1887), fondeur y installé depuis 1857.

Pierre Pellé s’installe à son compte en 1881, au n°31 rue Curial, l’arrière de son usine donnant sur le n°13-15 rue Labois-Rouillon.

Le 11 mai 1902, le journal le Parti ouvrier lui consacre une partie de son article « Les Salaires dans les Fonderies de la Seine » : « A la fonderie Pellé, rue Curial, on embauchait précédemment les ouvriers à 6 fr. 75 c. et 7 fr. ; maintenant, il semblerait qu’il a été convenu de ne fixer l’affûtage qu’à 6 fr. 50, d’où une diminution de 0,25 ou 0,50c. Beaucoup de camarades ont dû partir, ne voulant pas subir cette diminution, et d’autres encore partiront, jusqu’à ce que le chef reconnaisse qu’il ne faut pas abuser des crises pour affamer les travailleurs qui rattraperont le terrain perdu lorsque le travail sera plus abondant et seront d’autant plus exigeants que les patrons ont été inhumains. »

La charge est encore plus violente sur un des collègues de Pellé :

« Une autre, la maison Plichon, fonderie d’acier à Grenelle, a fait subir une diminution plus sensible aux salaires ; l’incapable et incompréhensible Lesceux ne veut payer les ouvriers que 6 francs ; aussi, les ouvriers consciencieux le laissent-ils avec son salaire de famine. Le résultat se fait de suite sentir : beaucoup de pièces manquées et recommencées jusqu’à trois fois ; qu’importe ! on ne paie pas les ouvriers bien cher. »

Après le décès de Pierre Pellé le 9 avril 1904, sa veuve, Octavie Deschamps-Pellé, poursuivra l’activité 31 rue Curial jusqu’en 1909.

A gauche, la maison A. Rey « A la Mandoline » porte le n°66 rue Curial, alors qu’en vis-à-vis, la Fonderie de Fer est au n°31 rue Curial. Pour la plupart des rues, la Fonderie aurait dû porter le n°65 ou 67 ; ce décalage de numérotation mérite une explication et nous donne l’occasion de parler de ce qui, au XIXe siècle, constituait la partie impaire de cette voie de l’ancienne commune de la Villette.

Par ordonnance royale du 2 juillet 1839, la ville de Paris est autorisée à construire un abattoir pour les chevaux et un atelier d’équarrissage dans la Plaine des Vertus donnant d’un côté sur la rue de Valenciennes (devenue rue Curial en 1865) et de l’autre sur la rue des Vertus (devenue le chemin d’Aubervilliers en 1855 puis rue d’Aubervilliers après l’annexion à Paris).

Plans 1855 et 1900 Rue Curial

La première pierre de la tuerie est posée le 31 août 1839 par le préfet de la Seine, le comte de Rambuteau Claude-Philibert Barthelot. Le 1er octobre 1839, le Constitutionnel nous informe que l’édification des abattoirs sera probablement terminée avant un mois ; ces constructions, de forme basse, sont en pierres de taille et seront couvertes en tuiles ; les bâtiments occupent un emplacement d’environ 6.400 m², et sont divisés en quatre corps. L’abattoir proprement dit, composé de deux corps longs à compartiments, se trouve au centre. Ces deux corps de bâtiment sont séparés par une cour assez spacieuse ; derrière et en forme de clôture, sont deux rangées d’écuries. A l’extrémité ouest, une immense cheminée s’élève au milieu d’un laboratoire pour la préparation des matières animales destinées au commerce et à l’agriculture.

Deux ans plus tard l’abattoir destiné aux chevaux, mais également aux porcs, n’est toujours pas achevé. Le 1er décembre 1841, le Constitutionnel nous en dit un peu plus sur cet abattoir dont l’entrée principale est située sur la route pavée qui conduit de la barrière des Vertus au village d’Aubervilliers ; il est fermé par une très jolie grille en fer placée entre deux superbes pavillons en maçonnerie, à étages supérieurs, couverts en ardoises, affectés au service de l’administration. L’ouverture sera effective en décembre 1841.

La concession de 30 ans de ces abattoirs devait se terminer en 1870. Aussi, le 9 juin 1870, la ville de Paris dresse un projet pour la concession de l’emplacement de ces anciens abattoirs à l’administration des pompes funèbres à MM. Vafflard et Bélier, à charge par ceux-ci d’y élever les constructions nécessaires à l’exploitation de leur privilège.

Mais compte tenu des circonstances, la guerre puis la commune, la concession est prolongée.

Les Abattoirs seront définitivement fermés le 31 décembre 1873.

Un traité définitif est passé le 8 juin 1872 entre la Ville de Paris et MM. Léon Vafflard et Bélier, pour la concession de l’Établissement des Pompes funèbres municipales ; l’architecte Édouard Delebarre de Bay (1836-1891) assisté d’A. Gogon en dressent les plans, tandis que les entrepreneurs Théophile Joly, César Joly et Laurent Delafoy sont chargés de l’exécution de la construction de la structure en fer des bâtiments.

Les bâtiments d’une superficie de 15.760 m² coûteront 2.835.000 francs. Ouverts le 11 juillet 1874, ils seront en activité jusqu’en 1997.

Après une restructuration complète, l’emplacement deviendra un centre culturel, « le Centquatre », inauguré le 11 octobre 2008, dont l’entrée est située au n°5 rue Curial.

Rue Curial – Service des Pompes funèbres municipales de Paris

- Classement : 10.53%

Re: Paris - Rue Curial

La carte à l’enseigne de La Vigneronne ci-dessus ne semble pas correspondre (garde-corps, devanture, etc…) à l’établissement de la rue Curial, d’autant que deux autres « Vigneronne », toutes différentes, figurant sur Delcampe sont également attribuées à la rue Curial (qui ne correspondent pas, elles non plus). Les détenteurs de ces trois cartes-photos, à l’aide de mentions « rue Curial », inscrites à la hâte au verso desdites cartes, proposent vraisemblablement des localisations fantaisistes. Ca fait beaucoup de « Vigneronne » pour une si petite rue…

Les succursales de la « Vigneronne » étaient fort nombreuses à Paris, en région parisienne (plusieurs dizaines) et ailleurs... La bibine vendue chez ces marchands de vins ne revenait pas cher à leurs propriétaires et rapportait gros : les propriétaires de cette société de succursales précisaient dans le journal Ruy Blas du 11 février 1917, que pour 6.000 futs de vin arrivant d’Algérie en France, il en coûte 223.000 francs, pour une recette de 570.000 francs par voyage, soit un bénéfice net de 350.000 francs par voyage, pour un Vapeur ayant coûté 700.000 à 800.000 francs. voir ► ICI notre étude

A mon avis il faudrait porter cette carte dans le sujet « enquête ».

Cordt

Jean-Marc

Les succursales de la « Vigneronne » étaient fort nombreuses à Paris, en région parisienne (plusieurs dizaines) et ailleurs... La bibine vendue chez ces marchands de vins ne revenait pas cher à leurs propriétaires et rapportait gros : les propriétaires de cette société de succursales précisaient dans le journal Ruy Blas du 11 février 1917, que pour 6.000 futs de vin arrivant d’Algérie en France, il en coûte 223.000 francs, pour une recette de 570.000 francs par voyage, soit un bénéfice net de 350.000 francs par voyage, pour un Vapeur ayant coûté 700.000 à 800.000 francs. voir ► ICI notre étude

A mon avis il faudrait porter cette carte dans le sujet « enquête ».

Cordt

Jean-Marc

- Classement : 10.53%

Re: Paris - Rue Curial

PARIS XIX° - Restaurant - Les Bigotphones de la Villette 42 Rue Curial.

Collection particulière Cuper.

Collection particulière Cuper.

- Classement : 5.26%