En introduction à cette collection "CHÂTEAU DE HAM", je me permets d'y inclure l' historique.

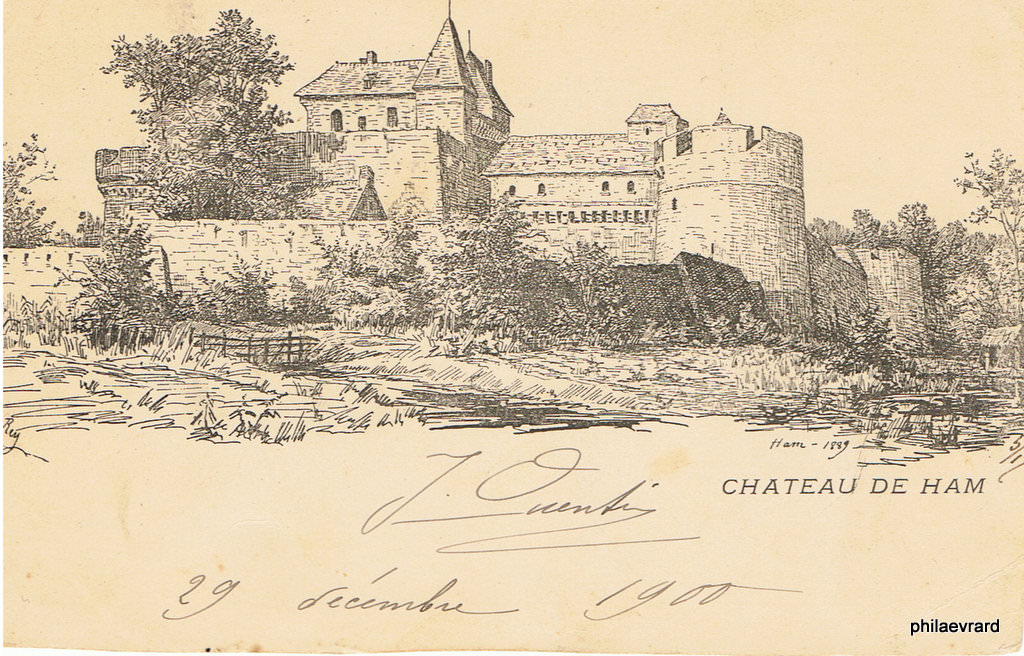

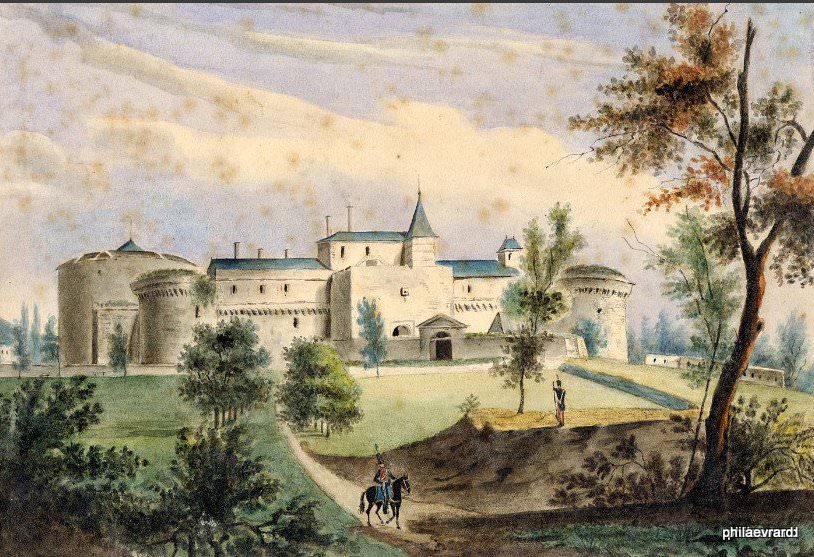

"Cette lithographie, diffusée à partir de 1830, rend avec précision l’architecture du château de Ham, qui sera détruit en 1917. Ce chef-d’œuvre de l’architecture militaire de la fin du XVe siècle, alors visiblement en excellent état de conservation, servit de forteresse pour les prisonniers politiques sous Louis-Philippe.

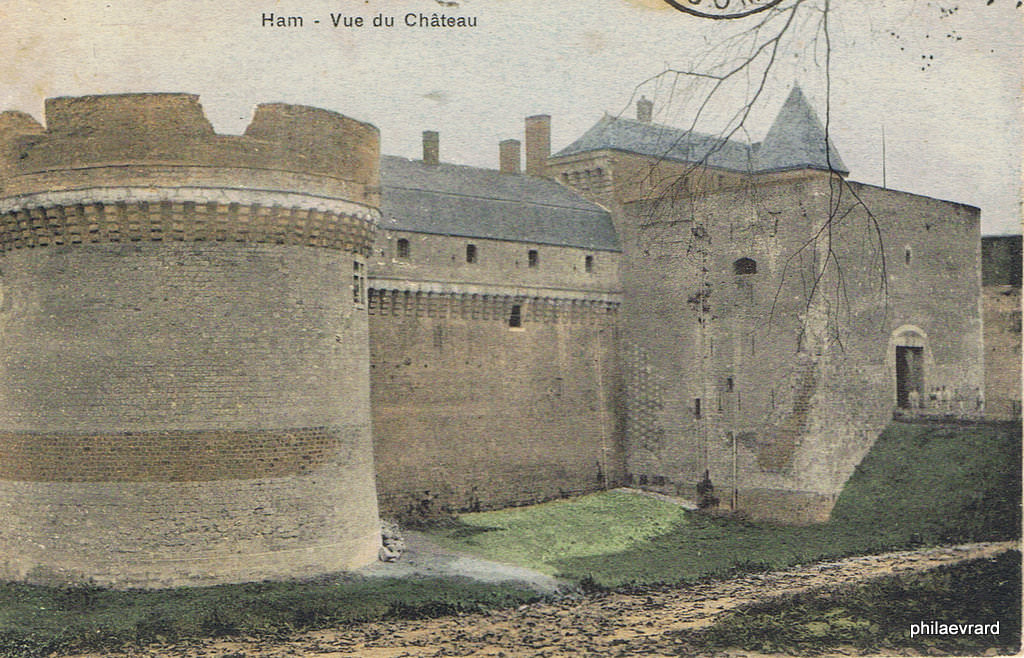

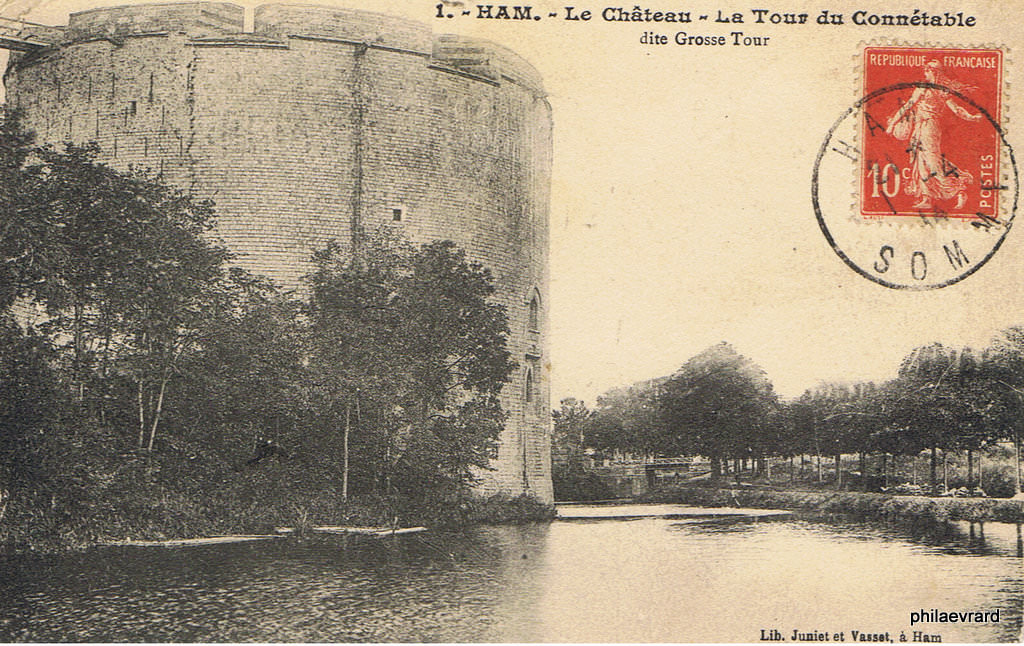

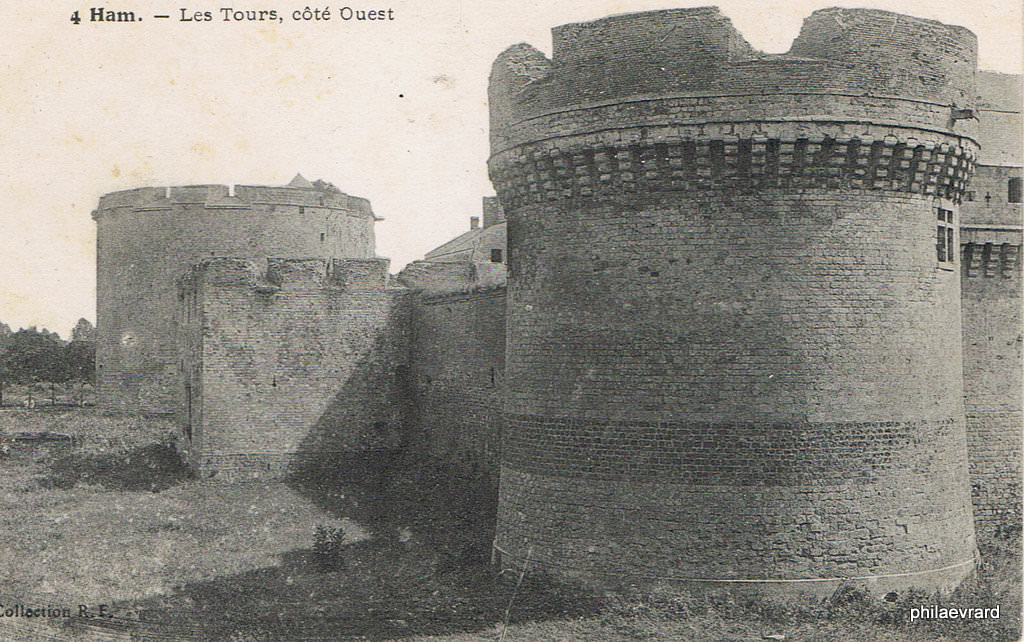

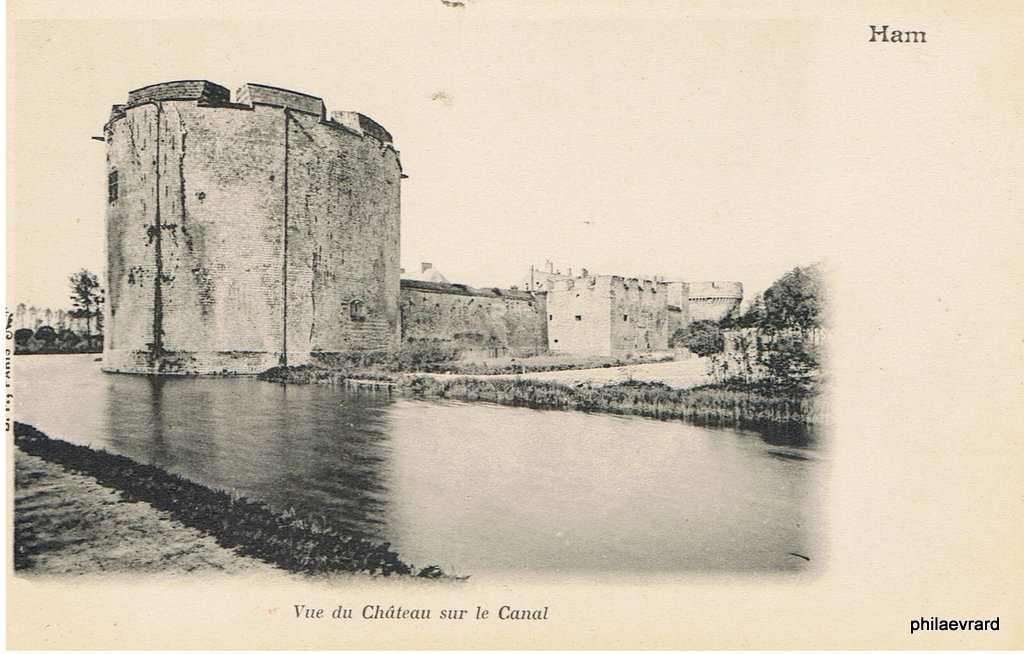

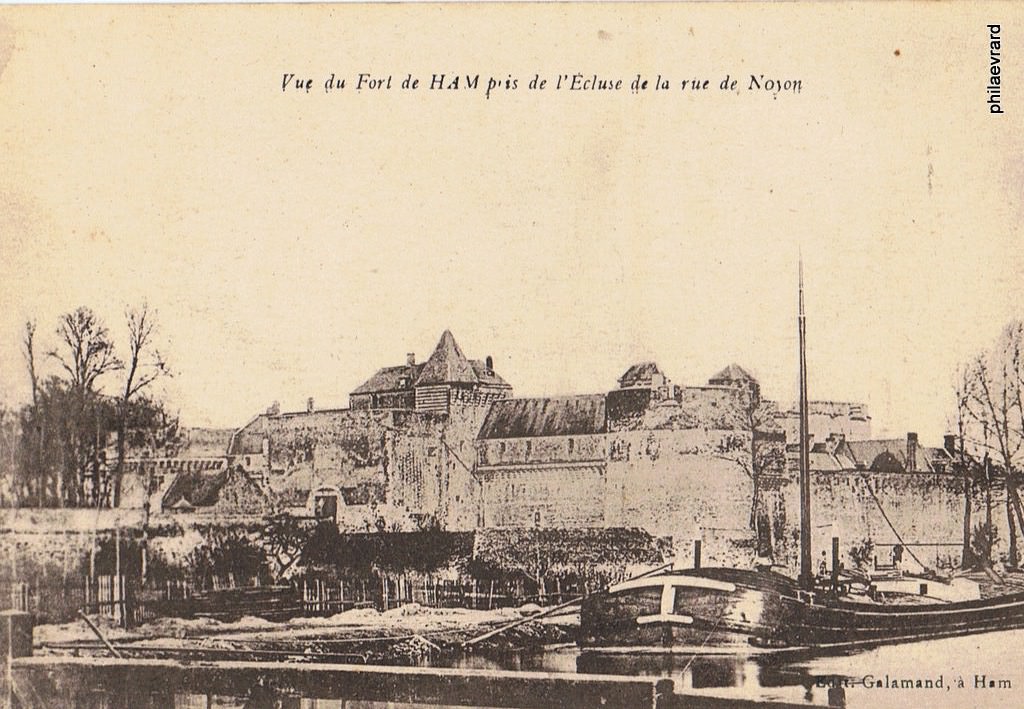

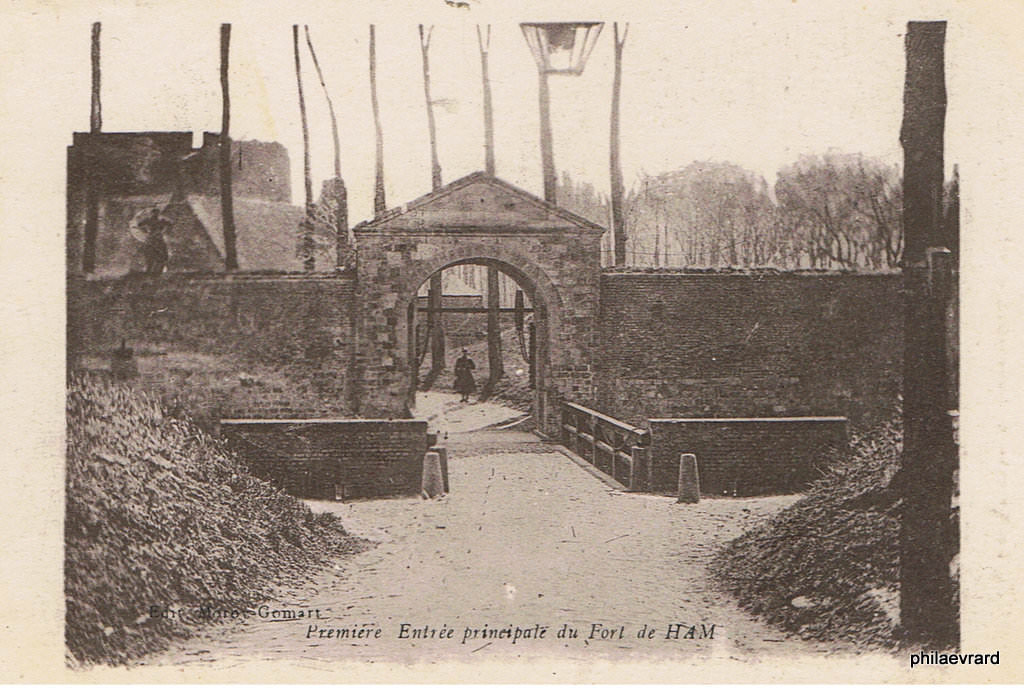

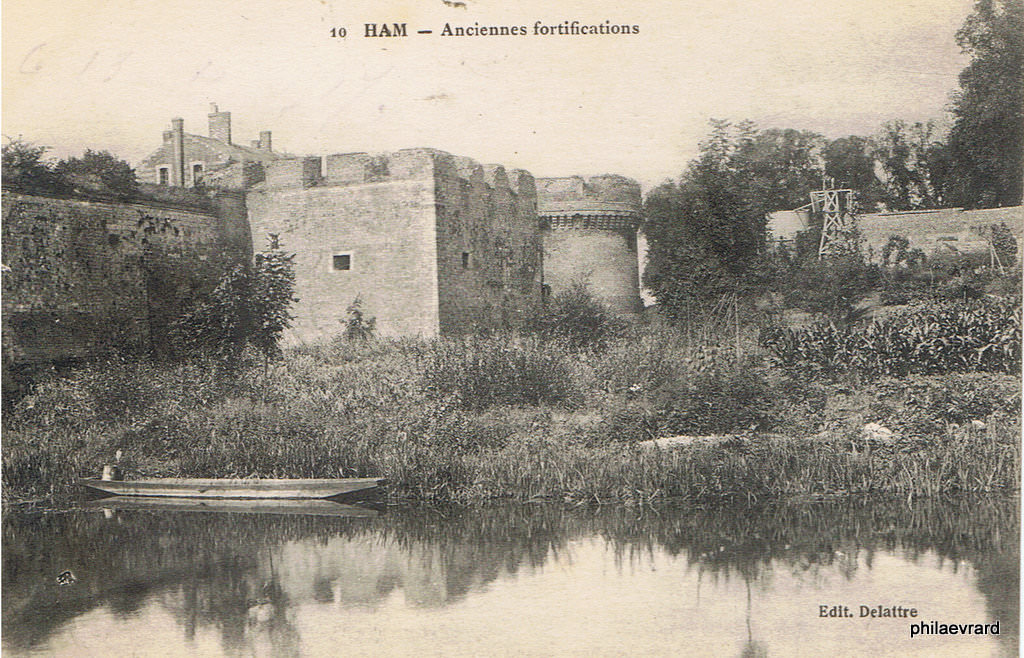

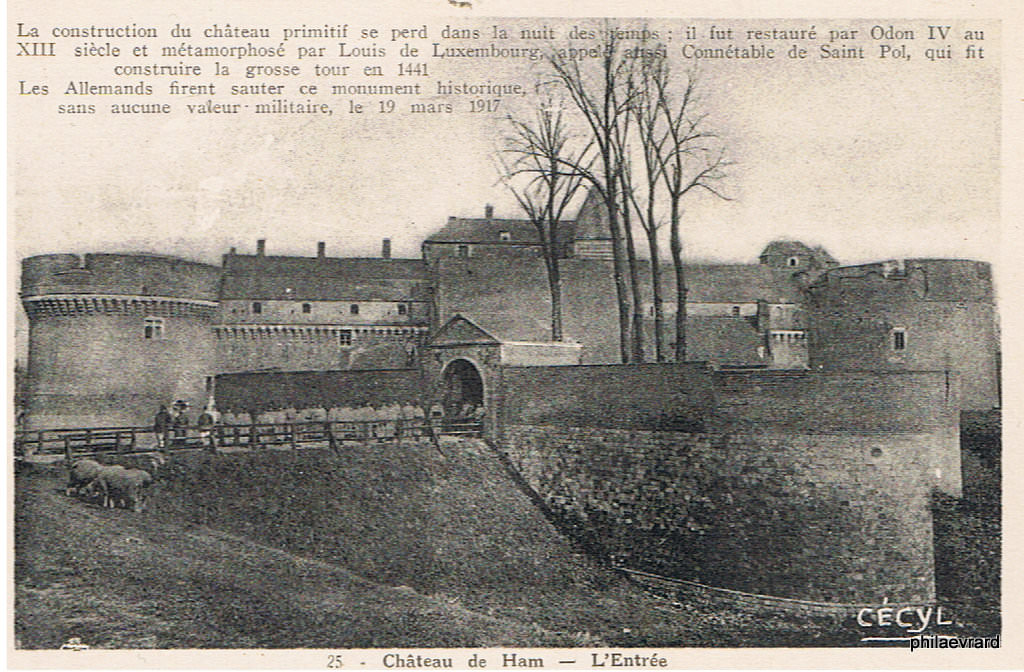

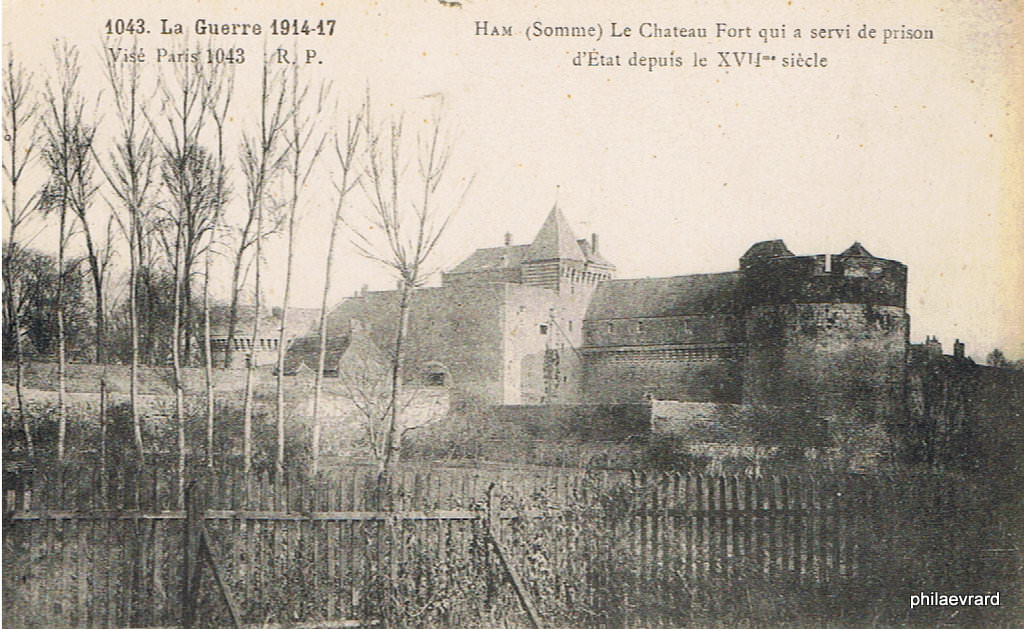

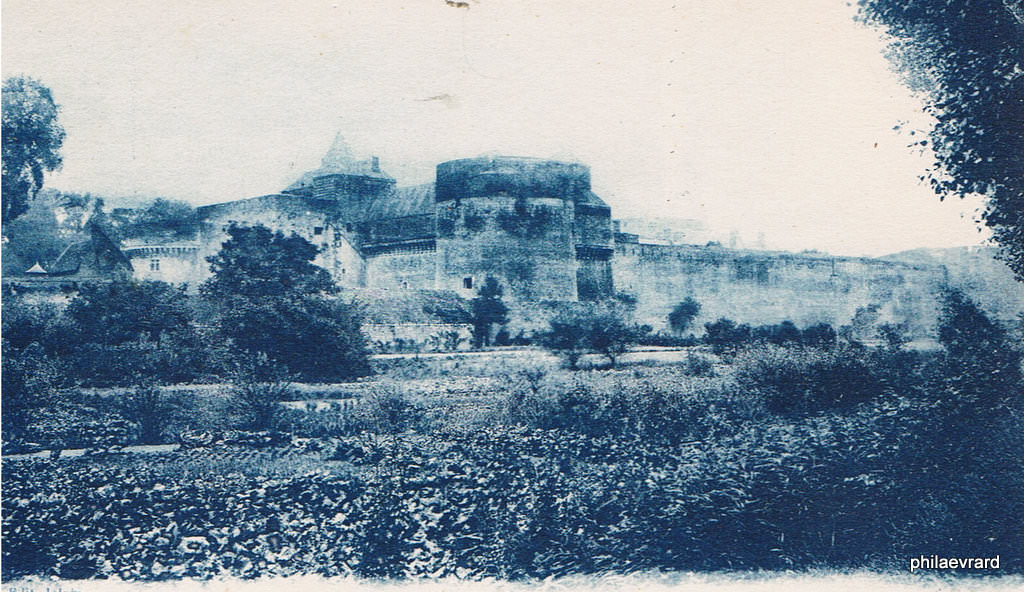

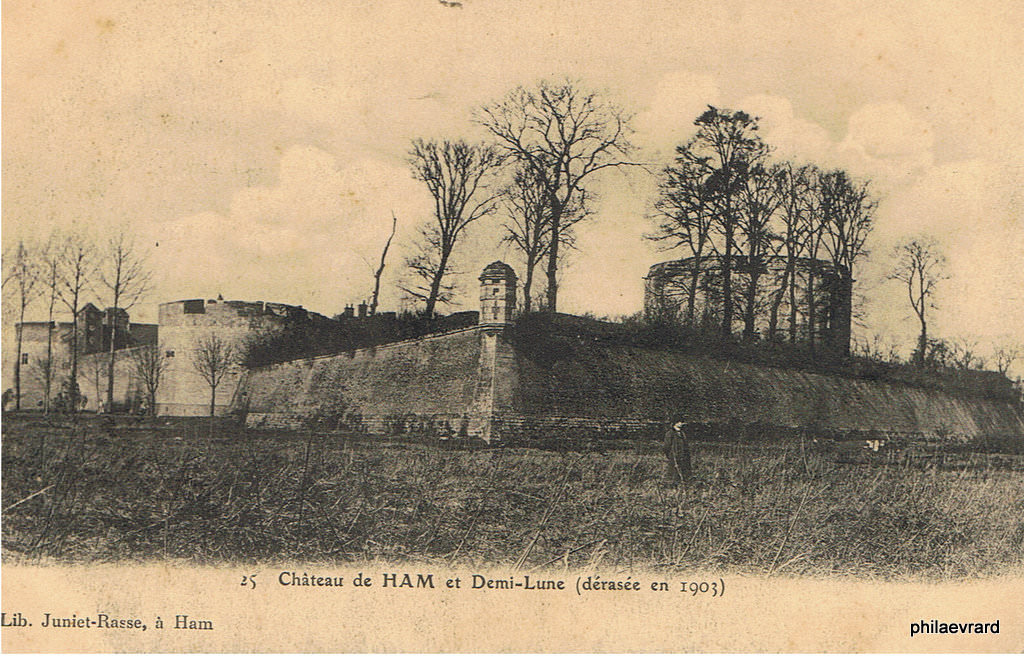

Le système de fortifications édifié vers 1475 pour résister aux armes de gros calibre se composait de courtines et de tours représentatives des conceptions de défense de la fin du Moyen Âge. Les deux tours elliptiques en façade ont encore leur couverture originelle en pierre, et la tour maîtresse, aussi large que haute (33 mètres), à l’arrière-plan à gauche, est pourvue de parapets avec leurs embrasures typiques de l’âge du canon. La tour-porte rectangulaire au centre, précédée d’une barbacane, donnait accès à une grande cour intérieure où avaient été édifiés au début du XIXe siècle les pavillons des prisonniers : sur la lithographie, ces derniers dépassent nettement l’enceinte en hauteur.

Louis Napoléon occupe le plus confortable des pavillons, situé au fond de la cour, avec deux membres de la conspiration de Boulogne, le docteur Conneau et le général de Montholon, et y fait l’objet d’une étroite surveillance. La garnison est forte de 400 hommes et de 60 sentinelles réparties autour de l’enceinte. Le commandant du fort doit s’assurer quatre fois par jour de la présence de son prisonnier, qui ne peut sortir de son appartement sans être suivi par des gardiens. Un commissaire spécial de police envoie un rapport quotidien au ministre de l’Intérieur.

Bénéficiant pendant son internement à Ham d’un appartement de plusieurs pièces et de conditions de détention assez confortables, Louis Napoléon correspond avec l’extérieur, reçoit des visites et des livres. Il met à profit cette captivité, qui durera cinq ans et demi, pour se consacrer à l’étude et faire avancer sa cause dans l’opinion par l’écriture de brochures et d’articles dans les revues locales. Il qualifiera ces années d’étude et de réflexion d’« Université de Ham ». Menant de pair projets sociaux et travaux scientifiques, il publie pendant son incarcération L’Extinction du paupérisme, La Question des sucres, les Études sur le passé et l’avenir de l’artillerie, qui contribuent à le créditer dans l’opinion de vues sociales et économiques.

Des témoignages de l’intérêt de la population pour Louis Napoléon se multiplient, au grand mécontentement de l’administration. « En plusieurs circonstances déjà, j’ai eu l’honneur de vous rendre compte, combien de jour en jour le PRINCE Louis Bonaparte s’acquiert la sympathie de la population de ce pays », écrit le préfet au ministre de l’Intérieur.

HAM - Evasion de Napoléon III

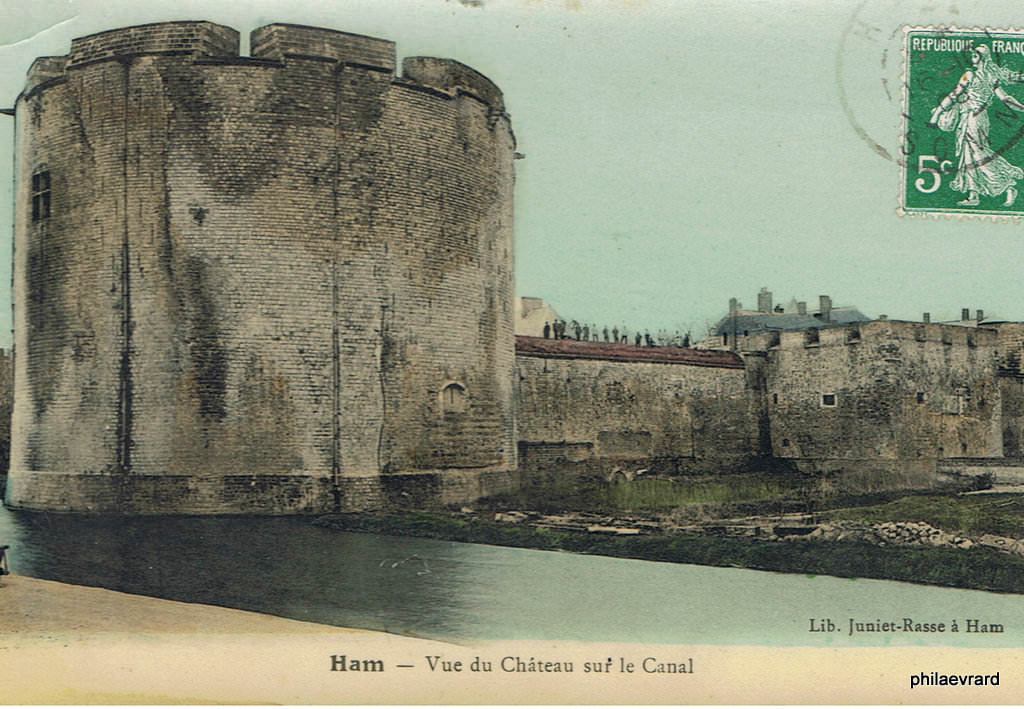

Editeur: Lib. Juniet-Rasse, à Ham

Cachet de la poste daté du 26-09-1910

Après avoir cherché sans succès à négocier sa sortie de la forteresse, Louis Napoléon se met à préparer minutieusement sa fuite avec la complicité du docteur Conneau. Le 25 mai 1846, profitant des allées et venues d’ouvriers qui travaillent dans son pavillon, le prince, vêtu en maçon, coiffé d’une perruque, la moustache rasée, charge une planche de sa bibliothèque sur son épaule pour dissimuler son visage, gagne la sortie et franchit la grille. Avant que sa fuite soit découverte, il est en Belgique et, le lendemain, en Angleterre.

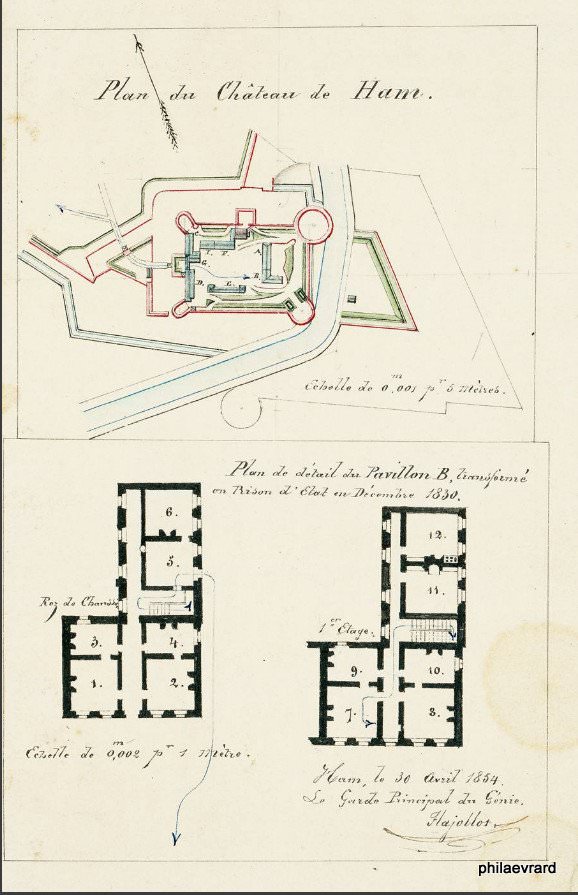

Plan du Château de HAM

Le plan du château et du parcours effectué par l’évadé sera dessiné par l’officier du génie Nicolas Flajollot en 1854. Il restitue fidèlement les dispositions du château médiéval, les talus destinés à le protéger des tentatives d’escalade et les pavillons des prisonniers.

Avec une folle témérité bien dans son caractère, Louis Napoléon est descendu du premier étage au rez-de-chaussée puis a traversé la cour du château, jusqu’au poste de garde, où son accoutrement a fait ouvrir la grille sans éveiller les soupçons !

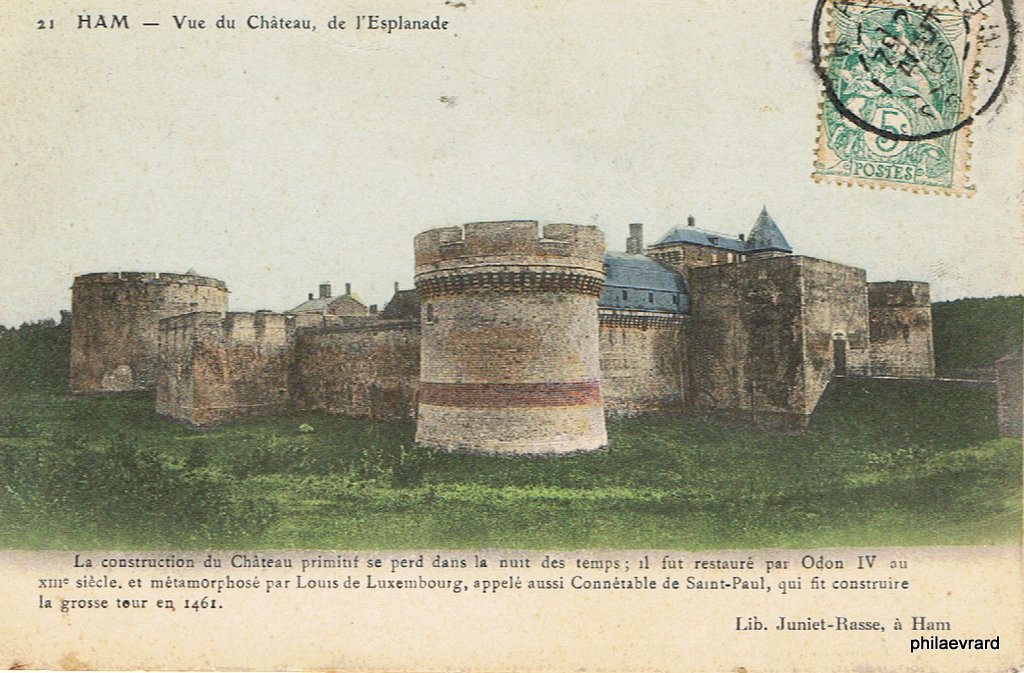

HAM - Vue du Château, de l' Esplanade

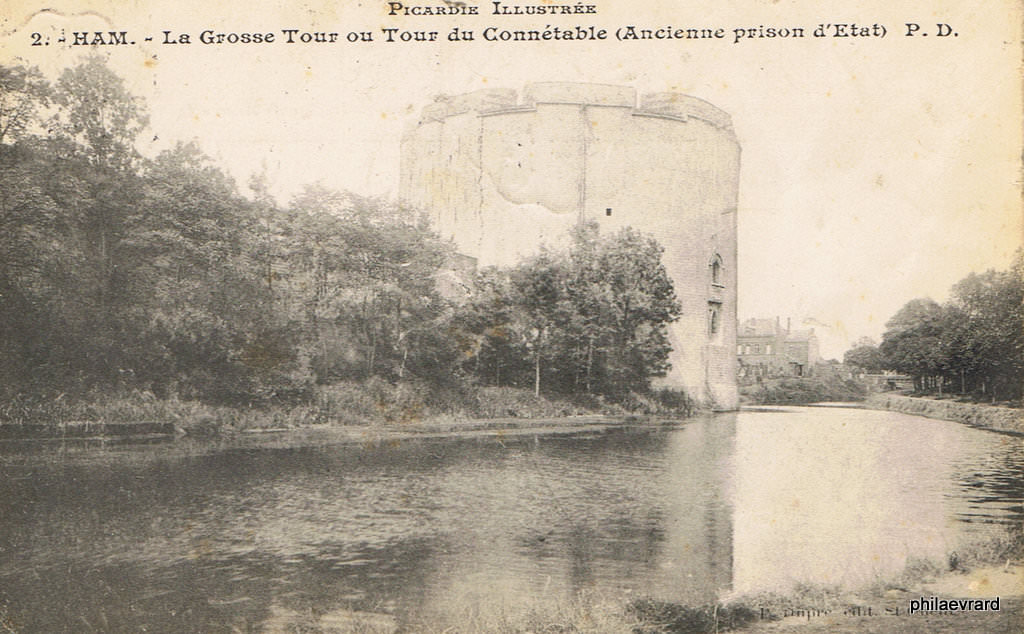

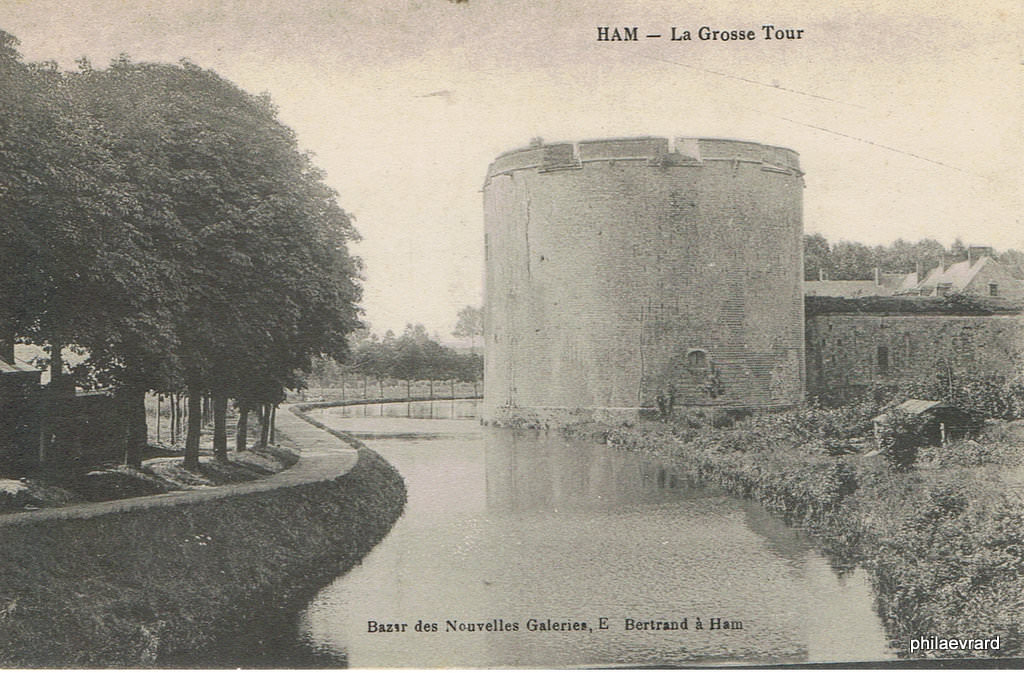

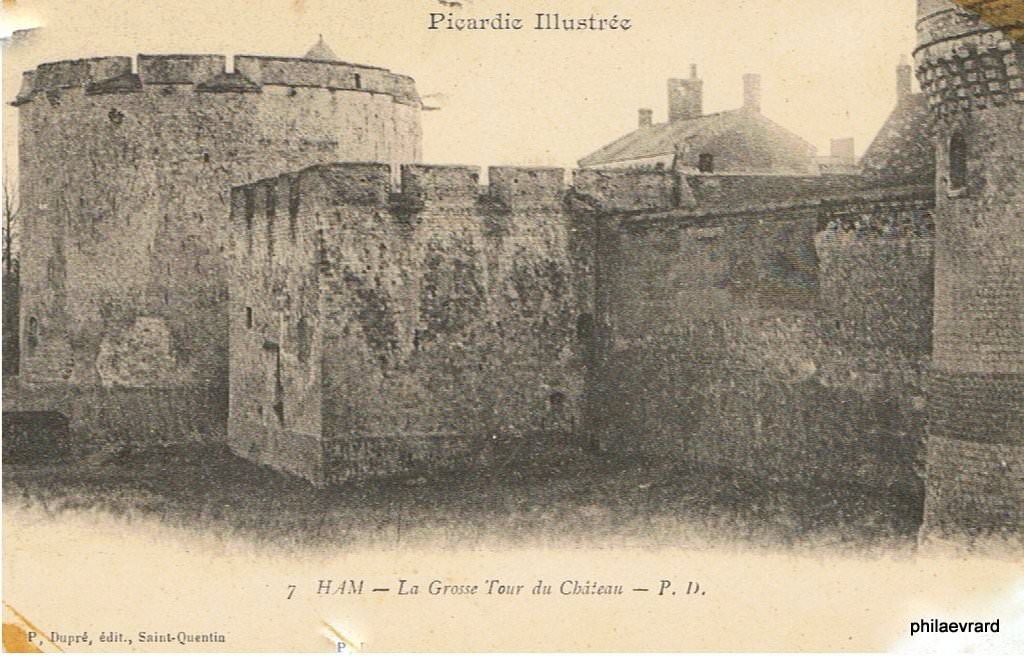

La construction du château primitif se perd dans la nuit des temps; il fut restauré par Odon IV au XIIe siècle, et métamorphosé par Louis de Luxembourg, appelé aussi Connétable de Saint-Paul, qui fit construire la grosse tour en 1461

Editeur: Lib. Juniet-Rasse, à Ham