La

500ème carte du sujet Métro ne pouvait pas être banale !

Voici donc une carte un peu exceptionnelle, tant dans sa forme que par son sujet.

C'est une carte "

pliante " d'une longueur dépliée de 56 cm soit quatre cartes ordinaires, et son sujet est la

traversée de la Seine par la ligne 4 du Métro, entre la Place du Châtelet et la Place Saint-Michel, avec "

escale " dans l'Île de la Cité, présenté sous la forme d'une coupe montrant le tunnel du Métro d'une rive à l'autre du fleuve.

Métropolitain de Paris - Traversée de la Seine à la Cité - Profil en long - Panorama sur 700 mètres de longueur

D'après l'aquarelle de J. Lormier, Ingr. A. M. , Paris

La carte porte des initiales E. S au recto - Au verso C. Malcuit, phot. édit. Paris - Egalement la mention "CARTE LETTRE " et trois lignes pour le nom et l"adresse du destinataire.

De gauche à droite :

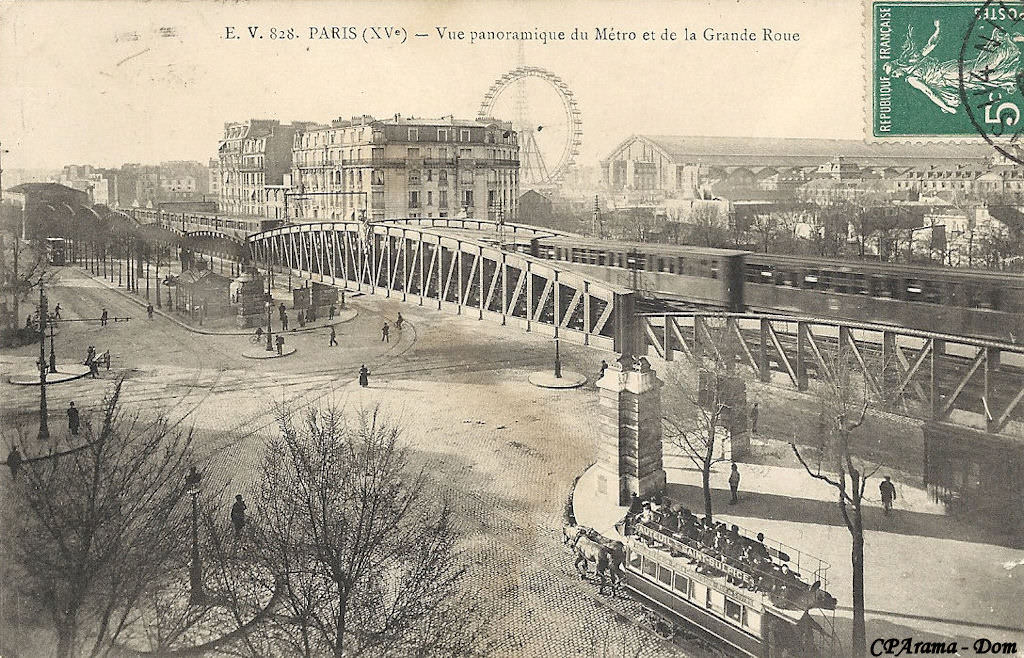

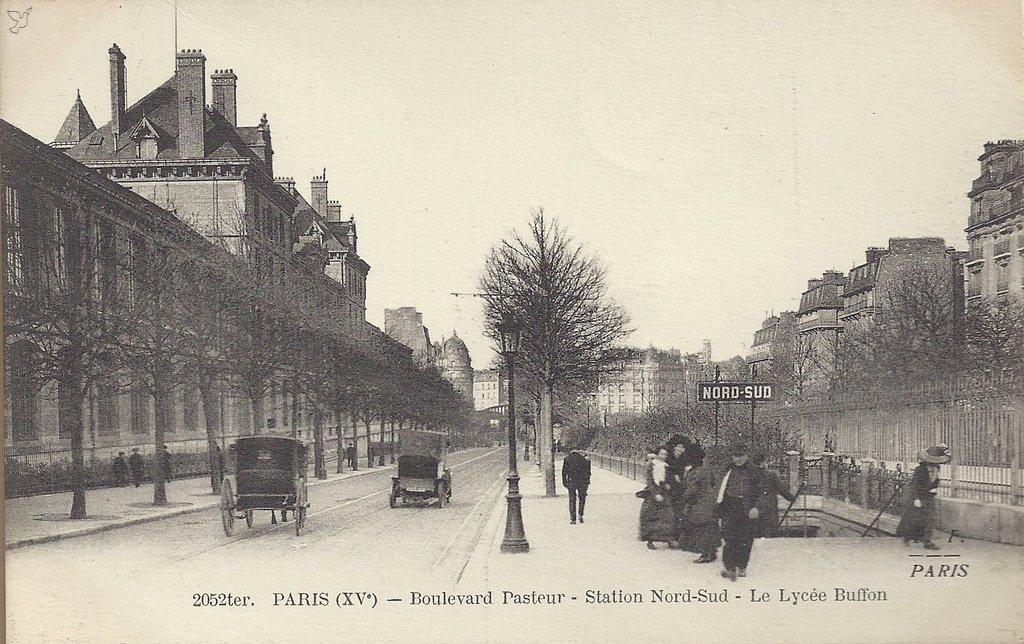

- sur la carte 1, la Tour Saint-Jacques et la Place du Châtelet, et le passage du Métro sous le grand bras de la Seine

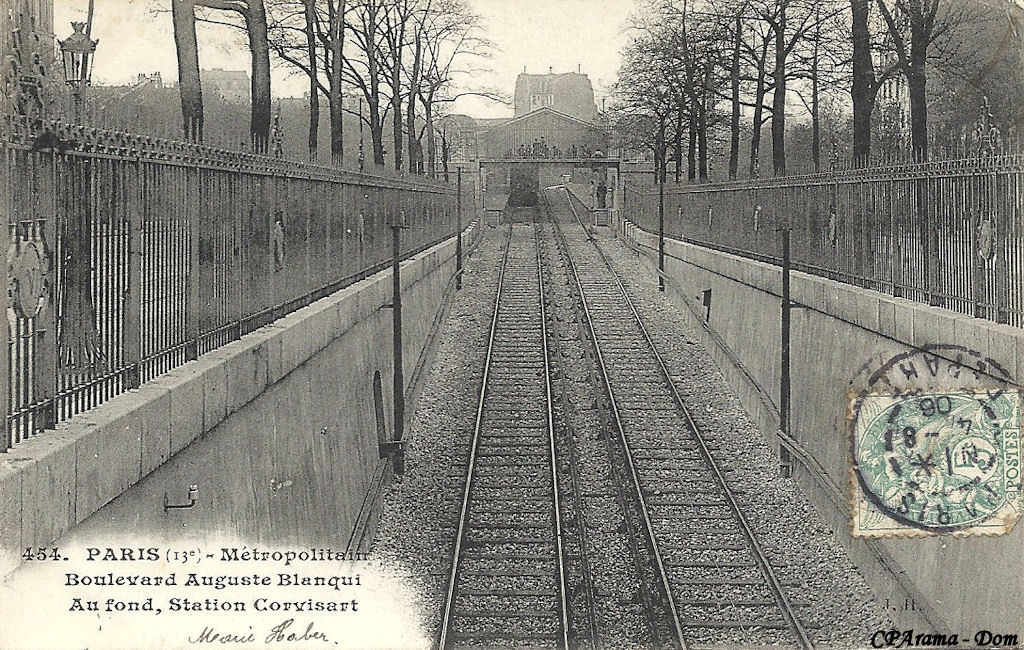

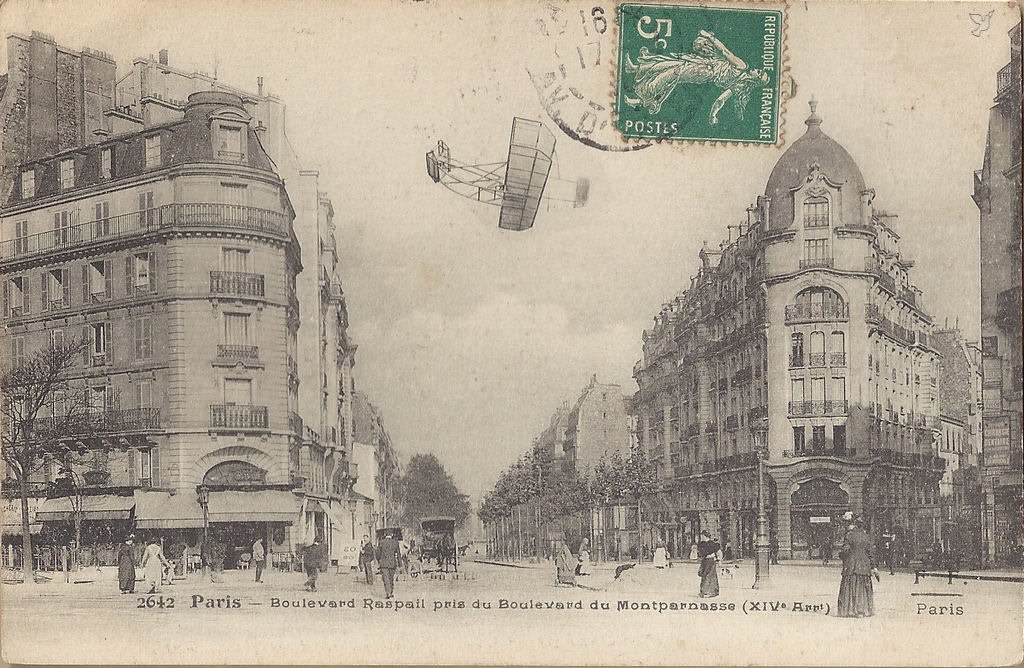

- sur la carte 2, arrivée et station dans l'Île de la Cité (Caisson central pour la voie et les quais, caissons d'extrémité pour les accès)

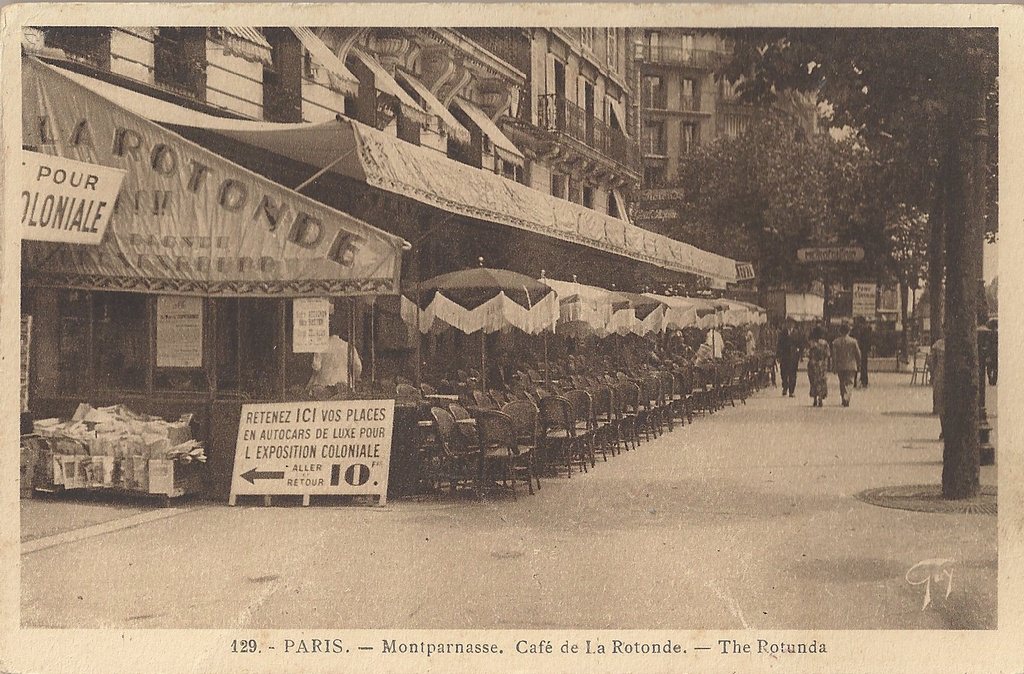

- sur la carte 3, traversée souterraine de l'Île puis passage sous le petit bras de la Seine

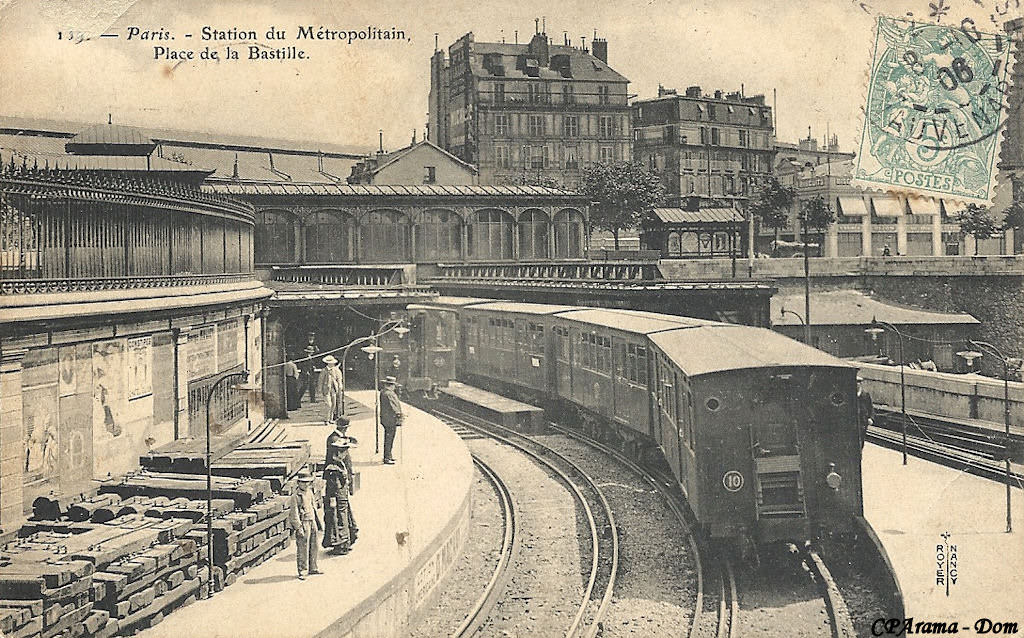

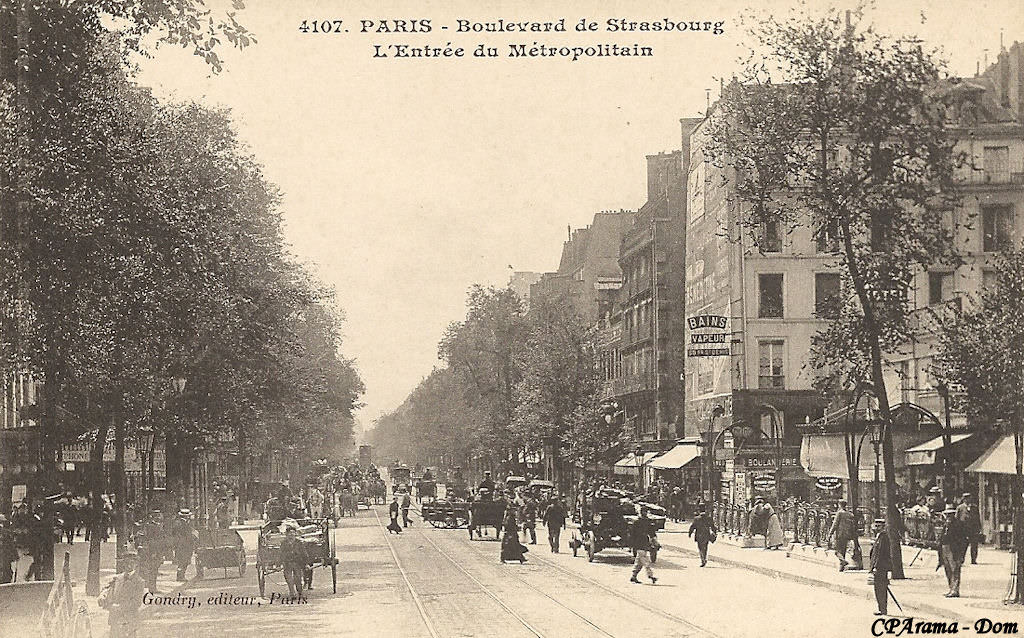

- sur la carte 4, remontée vers Saint-Michel avec passage sous le Chemin de Fer d'Orléans, puis station Saint-michel sous la Place, à proximité de la Fontaine

La traversée de la Seine par la ligne 4, entre Châtelet et Saint-Michel revêt un caractère très particulier. En effet, si au moment de sa mise en service, le 9 janvier 1910, le Métro avait déjà franchi le fleuve par 3 fois, c’était sur des ponts. Certes, la ligne 3 était bien passée sous le Canal Saint-Martin, mais celui-ci n’est pas la Seine, et puis il avait été asséché pendant la durée des travaux.

Donc pour la première fois, les ingénieurs du Métro allaient devoir résoudre le problème d’une traversée «

sous-fluviale » de la Seine.

Le projet initial prévoyait un tracé sous la rue de Rennes, qui aurait été prolongée jusqu'à la Seine, puis la traversée du fleuve un peu en aval de l'Île de la Cité, pour continuer rive droite sous la rue du Louvre . Ce tracé posait deux problèmes : le prolongement de la rue de Rennes jusqu'à la Seine imposait la démolition d'une partie des bâtiments de l'Académie Française, et donc leur reconstruction ailleurs, mais surtout, il entraînait le passage du Métro sous l'Institut, au grand dam des académiciens qui craignaient que les trépidations dues au passage des rames ne troublassent (

l'Académie vaut bien un imparfait du subjonctif ...) la quiétude de leur délibérations !

La presse de l'époque relate la vive polémique qui s'ensuivit. En fin de compte, le projet fut abandonné, pas tant pour donner satisfaction aux Immortels, qu'à cause du coût de reconstruction des bâtiments à détruire, dont personne ne voulait supporter la charge.

Un nouveau tracé fut donc envisagé, par le boulevard Saint-Germain et la rue Danton jusqu'à la Place Saint-Michel. Le passage sous l'Île de la Cité permettait l'implantation d'une station desservant le Palais de Justice, et l'on rejoignait la rive droite à hauteur de la Place du Châtelet. La nécessité de contourner les ponts sur les deux bras de la Seine obligeait à un tracé en courbe sous le fleuve, la traversée des deux bras devenant beaucoup plus longue que la simple distance entre les rives.

Le projet fut mis au concours en 1904, avec des spécifications précises : double tunnel circulaire pour le souterrain et les stations, à construire par "

cheminement horizontal ", puits à chaque extrémité de station à la fois pour permettre le raccordement des tubes de diamètre différents, et pour l'installation des escaliers et ascenseurs, mais il était admis que les industriels puissent apporter des modifications tant dans la structure que dans les moyens d'exécution.

13 concurrents remirent 33 projets, et ce fut finalement l'Entreprise Chagnaud (celle qui avait construit l'ouvrage de la station Opéra) qui emporta le marché, avec deux modifications importantes par rapport au cahier des charges : tunnel unique pour le souterrain et les stations, et construction par fonçage vertical. La nature du terrain, et surtout la présence de la nappe aquifère à faible profondeur condamnaient en effet tout autant le percement des tunnels en galeries boisées que l'utilisation du bouclier.

La construction par fonçage vertical consiste à bâtir le souterrain par tronçons munis à leur base d’une chambre de travail à l’air comprimé. Ces tronçons sont enfoncés les uns après les autres dans le lit du fleuve jusqu’au niveau voulu. Les caissons une fois mis en place, il reste à les relier entre eux, ce qui n’entraîne pas trop de difficultés.

[ La méthode de construction et de fonçage des caissons est décrite en détail :

Le Métro sous la Seine ]

La même méthode de fonçage a été appliquée à la construction des stations Cité et Saint-Michel. Chacune de ces stations est constituée d'un caisson principal destiné à contenir les voies et les quais, de 66 mètres de long. A chaque extrémité, on trouve un caisson de section elliptique et à axe vertical, destiné à contenir les escaliers d'accès et les ascenseurs. Une "

tubulure " de la même section que le corps de la station, et de 3 mètres de longueur, située à la base de ces caissons permet le raccordement avec le caisson de la station, et l'obtention de la longueur "

normale " de 75 mètres pour la station.

Les trois caissons constituant chaque station ont été construits exactement à la verticale de leur position définitive, et foncés individuellement, le raccordement entre caisson central et caissons d'extrémité étant effectué une fois l'ensemble en position définitive. Ajoutons que les deux stations sont en courbe : 600 mètres de rayon pour Cité et 300 mètres pour Saint-Michel.

Une grosse difficulté se présentait en fin de parcours du côté de la station Saint-Michel : entre le dernier caisson foncé dans le petit bras de Seine et la station Saint-michel, le métro doit passer sous la ligne du Chemin de Fer d'Orléans (aujourd'hui RER C). Il n'est donc pas possible de foncer un caisson à cet endroit, et les difficultés déjà signalées, à savoir nature du sol et présence de nappe aquifère, rendent impossible la construction de tunnel par les moyens habituels.

On va donc user d'un stratagème. Tout autour de la zône dans laquelle doit être creusé le souterrain, on va congeler le terrain. Pour cela un certain nombre de "

sondes " vont être enfoncées dans le sol et seront ensuite parcourues par un courant d'une solution de chlorure de calcium refroidie autour de -20°. Pour cela, deux usines frigorifiques sont installées à proximité.

Au bout d'un mois, le sol était suffisamment gelé pour permettre le creusement du tunnel dans des conditions (presque) normales.

Le chantier de traversée de la Seine par la ligne 4, commencé en octobre 1905, se termina fin décembre 1909 après l'achèvement des travaux dans le sol congelé, les travaux avaient donc duré un peu plus de quatre ans pour 1100 mètres de tunnel.

> Liste des cartes de la Traversée de la Seine