► Cartoliste Tout-Paris classée par numéros

► Cartoliste Tout-Paris classée par arrondissements

TOUT PARIS - 434 - Rue de Flandre Sortie des Usines Lebaudy (XIXe arrt.)

Collection F. Fleury

Négociant et homme d’affaires installé à Paris dès avant 1800, Jean Lebaudy (1775-1847), originaire de Saint-Quentin-les-Chardonnets dans l’Orne, s’est associé avec Joseph-Marseille Estienne avec lequel ils ont fondé la société Lebaudy et Estienne fils aîné au n°22 rue de la Grange Batelière. On les voit ainsi, notamment réceptionner 5 futs de cidre au Port de Rouen qui avaient été chargés le 5 juin 1823 au port du Havre sur la gribanne l’Adélaïde, capitaine Desrues, ou encore, en mars 1823, 48 caisses de savon dont 2 prises à terre, toujours au Port de Rouen, provenant du navire la Ville de Saint-Malo, capitaine Porée, venant de Marseille…

Les deux associés décident de dissoudre ladite société le 15 septembre 1824, à effet du 1er novembre.

A cette date, Lebaudy est engagé dans des affaires de banque, de commission, de fourniture de linge à pansemens pour les hôpitaux maritimes, et vient de commencer l’exploitation d’une raffinerie de sucre située à La Villette au n°15 Grande-Rue (future rue de Flandre).

L’année suivante, le 17 octobre 1825, Jean Lebaudy, patenté en tant que négociant sous le numéro 63, demeurant au n°1 rue de Montmorency à Paris avec ses deux fils Guillaume-Désiré Lebaudy (1800-1866) et Adolphe Lebaudy (1804-1875), fonde avec ceux-ci, la société en nom collectif Lebaudy et ses fils, pour une durée de 5 ans et 3 mois commençant le 1er octobre 1825 et devant finir le 31 décembre 1830 ; ladite société est chargée de poursuivre les activités entreprises par Jean Lebaudy.

Les deux activités de la société Lebaudy et ses fils se poursuivent avec succès : Guillaume-Désiré se consacrant à la raffinerie de la rue de Flandre, tandis qu’Adolphe, négociant, banquier et commissionnaire, est installé au n°29 rue du faubourg Poissonnière.

Au fil du temps, la raffinerie prend de l’ampleur et l’adresse officielle sera modifiée à plusieurs reprises, montrant l’expansion de celle-ci : n°15 Grande-rue jusqu’en 1830 ; n°23 Grande-rue de 1831 à 1847 ; n°27 rue de Flandre de 1848 à 1859 ; n° 23 rue de Flandre de 1860 à 1869 et enfin n°19 rue de Flandre à compter de 1870.

La société Lebaudy et ses fils est dissoute à l’amiable par anticipation le 27 janvier 1830, à effet 31 décembre 1829, afin de former la nouvelle société en nom collectif Lebaudy frères portée par les deux frères Guillaume-Désiré et Adolphe.

Le 12 mars 1831, les deux frères décident, par acte notarié devant maître Bouard, qu’à partir du 1er mars 1831, la Raffinerie de sucre de la rue de Flandre sera dorénavant exploitée par Guillaume-Désiré, seul et pour son compte personnel, la société Lebaudy frères poursuivant cependant son existence comme auparavant.

Trente ans plus tard, par acte sous seing privé du 29 avril 1861, ce sont les deux fils de Guillaume-Désiré Lebaudy qui s’associent à 50/50, toujours sous le nom de Lebaudy frères, pour continuer la Raffinerie de la rue de Flandre : ce sont Gustave Lebaudy (1827-1889) et Jules Lebaudy (1828-1892).

De nombreuses grèves éclatent dans les années 1880 chez les raffineurs de sucre parisiens. On apprend à cette occasion, en 1882, que les usines Lebaudy emploient environ 600 ouvriers (450 chez Sommier leur concurrent du 145 rue de Flandre) ; ils seront 1.080 en 1890. A cette date, les raffineries parisiennes produisent, par jour, 88.000 pains de sucre répartis comme suit : 30.000 à la raffinerie Say, 22.000 à la raffinerie Lebaudy, 17.000 à la raffinerie de Saint-Ouen, 8.000 à la raffinerie Sommier, 7.000 à la raffinerie Prévost et 4.000 à la raffinerie Juillon.

La société sera prorogée à de multiples reprises, notamment le 25 mai 1889 pour cinq années, à effet du 31 mars 1890 ; ce 25 mai 1889, le fils de Gustave, Paul Lebaudy (1858-1937), raffineur de sucre demeurant dans l’Hôtel particulier familial du n°20 place Vendôme, devient associé de ladite société, à hauteur de 10%.

A la suite du décès de Gustave Lebaudy (19 décembre 1889), la société est dissoute de plein droit et remplacée le 11 janvier 1890 par une nouvelle société Lebaudy frères, au capital de 20 millions de francs, constituée de : Jules Lebaudy (apport 9.750.000 francs) et Jacques Lebaudy son fils (apport 250.000 francs), Paul Lebaudy (apport 10.000.000 francs) et Pierre Lebaudy, fils de Gustave (aucun apport).

Deux fondations sont instituées au nom des richissimes Lebaudy. En 1891, la fondation Gustave Lebaudy, dont le siège est fixé au n°57 rue Saint-Roch fait édifier une maison de retraite pour les ouvriers raffineurs, gérée par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, au n°28 à 36 rue Botzaris, à l’angle du n°42 rue du Plateau, dans le 19e arrondissement. Le bâtiment sera racheté par l’État tunisien à la fin des année 1950 et deviendra une annexe du Consulat de Tunisie.

La fondation Amicie Lebaudy, 46 boulevard des Invalides, du nom de l’épouse de Jules Lebaudy, Amicie Piou-Lebaudy (1847-1917), laquelle va poursuivre, en 1903, la construction des Groupes de Maisons ouvrières commencée en 1899, notamment au n°5 rue Jeanne d’Arc, au n°94 rue de Charonne, au n° 5-7 rue Ernest Lefèvre, rue de l’Amiral Roussin, etc…

Après le décès de Jules Lebaudy en 1892, l’usine de la rue de Flandre reste entre les mains de Paul Lebaudy et de son cousin Jacques Lebaudy ; en 1895, ce dernier cède sa part à Paul Lebaudy qui devient seul propriétaire de la raffinerie jusqu’en 1928.

Le 23 octobre 1929, Paul Lebaudy et Edme Sommier (1873-1945), les deux raffineurs de la rue de Flandre, l’un au n°19, l’autre au n°145, fondent la Société anonyme Lebaudy-Sommier, d’une durée de 60 ans, au capital de 30 millions de francs, ayant pour siège social le n°19 rue de Flandre, et font apport de leur raffinerie respective, à concurrence de la moitié de celles-ci, soit dix millions de francs pour Lebaudy et cinq millions pour Sommier. Le 5 mai 1930 les apports de Lebaudy et Sommier seront complétés pour atteindre le montant du capital.

Faisant suite au décret-loi publié le 29 juillet 1958, le directeur de l’urbanisme, agissant pour la Ville de Paris, exproprie le 23 février 1959, l’ensemble des locaux et terrains appartenant à la société Lebaudy-Sommier situés du 15 au 25 rue de Flandre, soit 2.898 m², en vue d’élargir la voie et d’y faire édifier la future Cramif (Caisse régionale d’assurance maladie). Le siège de la société est transféré, en conséquence au n°23 avenue Franklin-Roosevelt et l’établissement principal devient le n°145 rue de Flandre.

Le 18 mai 1973, l’ensemble des actifs Lebaudy-Sommier est définitivement apporté à la Société Générale Sucrière, créée en 1968, qui avait acquis la majorité du capital dès janvier 1972. Le fonds du n°145 rue de Flandre est supprimé ; à son emplacement sera bâti un immeuble locatif, la Cité des Eiders.

(à suivre sur la prochaine carte, un petit historique sur la Raffinerie Sommier)

Tout Paris

Modérateur : droopyjm

Règles du forum

Galerie de cartes postales anciennes de Paris

Galerie de cartes postales anciennes de Paris

Re: Tout Paris

- Classement : 5.26%

Re: Tout Paris

TOUT PARIS - 632 - Sortie de la Raffinerie Sommier, Rue de Flandre (XIXe arrt.)

Collection F. Fleury

Nous avons présenté avec la carte précédente, un historique de la Raffinerie Lebaudy installée depuis 1825 au n°15 Grande-Rue à La Villette (future rue de Flandre). La même année, Edme Dominique Sommier dit l’Aîné (1786-1854), originaire de Villeneuve-sur-Yonne, raffineur de sucre, vient s’établir au n°91 Grande-Rue à La Villette où il dispose également d’un dépôt pour sa raffinerie au n°68 rue de la Verrerie.

De son côté, son frère, Augustin Sommier (1792-1857) s’est fait connaître auparavant par une ordonnance royale datée du 22 janvier 1823, par laquelle il a été nommé Courtier de Commerce près la Bourse de Paris, en remplacement de M. Azemar, décédé. Ses fonctions ayant cessé en septembre 1824, on retrouve Augustin Sommier, l’année suivante, au n°20 quai de Passy où il est négociant et raffineur de sucre, visiblement chargé de trouver des marchés de mélasse pour sa propre usine de Passy et pour celle de son frère de La Villette, Edme Dominique Sommier l’aîné.

Le Journal du Commerce du 19 juin 1828 relate ainsi un arrivage du 18 juin 1828 au Port Saint-Nicolas à Paris : Le Bateau à Vapeur Charles X venant du Havre a transbordé à Rouen sur la Jeune-Olympe, patron Bachelet, qui a acheminé sur la Seine au Port Saint-Nicolas notamment 44 barriques de sucre brut pour M. Sommier. Le même jour, Sommier avait reçu par le même chemin à bord du bateau à vapeur La Seine, 25 barriques de sucre brut.

Le 25 juin 1828, le Nouveau Journal de Paris rapporte que Samedi dernier, un ouvrier de la raffinerie de M. Sommier, à Passy, est tombé dans une chaudière de sucre bouillant. Ce malheureux a été retiré à l’instant et transporté à l’hospice, mais on désespérait de le sauver.

Le 22 mars 1830, Edme-Dominique l’aîné et son frère Pierre Alexandre Sommier (1802-1867), raffineurs de sucre, demeurant au n°91 Grande-Rue à La Villette, créent la société Sommier aîné et frère, afin d’exploiter la raffinerie dont Edme-Dominique Sommier l’aîné est propriétaire. Cette société, au capital de 176.000 francs qui pourra être porté à 320.000 francs lorsque Pierre-Alexandre aura fourni une somme égale à celle d’Edme-Dominique, voit son siège social fixé au n°91 Grande-Rue.

A partir de 1833, la raffinerie des deux frères Sommier est définitivement installée au n°139 rue de Flandre de la Villette, commune dont Edme-Dominique Sommier devient maire de 1837 à 1845.

A l’issue de la société dont l’échéance était fixée au 31 mars 1839, une nouvelle société est créée le 29 juin 1840, au capital de 600.000 francs, composée par moitié de Pierre Alexandre Sommier et de son neveu Louis Edme Achille Sommier (1814-1853), le fils d’Edme Dominique.

A partir de 1859, la numérotation de la rue de Flandre est modifiée, et le n°139 où se situait la raffinerie Sommier, devient le n°145 rue de Flandre.

Le 31 octobre 1862, la raffinerie Sommier change de raison sociale, désormais nommée A. Sommier et Cie, et accueille un nouvel associé. La composition de la société est dorénavant la suivante : Pierre Alexandre Sommier (2/5e des parts), son fils Alfred Sommier (1835-1908) (2/5e des parts) et Jules Emile Boivin (1831-1909) (1/5e des parts). Cette répartition sera modifiée le 27 septembre 1866, le fils Sommier devenant titulaire de 3/5e des parts et son père 1/5e.

Après le décès en 1867 de Pierre-Alexandre Sommier, la société se poursuit entre les deux associés restants et, à compter du 7 mars 1881, de nouveaux statuts sont signés fixant le capital à six millions de francs répartis pour 3/5e à Alfred Sommier et 2/5e à Jules Emile Boivin.

En 1882, la raffinerie Sommier se situe en 4e position en ordre d’importance de la région parisienne où on produit 88.000 pains de sucre par jour : 30.000 à la raffinerie Say, 22.000 à la raffinerie Lebaudy, 17.000 à la raffinerie de Saint-Ouen, 8.000 à la raffinerie Sommier, 7.000 à la raffinerie Prévost et 4.000 à la raffinerie Juillon.

Alfred Sommier qui, le 6 juin 1872, a épousé Jeanne Brugière de Barante (1853-1932), réside 20 rue de l’Arcade dans l’Hôtel particulier que son père, Pierre-Alexandre Sommier, a fait bâtir en 1860 sur un terrain vacant. A la tête d’une fortune colossale, Alfred Sommier fait l’acquisition, le 6 juillet 1875, du Château et des terres (900 hectares) de Vaux-Praslin (rebaptisé plus tard Château de Vaux-Le-Vicomte), pour un prix de 2.275.300 francs sur une mise à prix initiale de 1.500.000 francs.

Le 9 novembre 1896, les deux propriétaires de la raffinerie Sommier prennent deux nouveaux associés, en l’occurrence, leurs fils respectifs, à savoir : Edme Sommier (1873-1945) qui apporte 1.200.000 francs à la société et André Boivin (1866-1957) qui apporte 800.000 francs.

Après le décès de leurs pères en 1908 et 1909, Edme Sommier et André Boivin restent seuls associés de la Raffinerie Sommier qu’ils amèneront le 23 octobre 1929, en apport, pour former, avec la Raffinerie Lebaudy, la nouvelle société Lebaudy-Sommier, au capital de 30 millions de francs, dont un tiers au titre des actifs Sommier.

La Raffinerie Lebaudy du n°19 rue de Flandre sera expropriée le 23 février 1959 et l’ensemble des actifs Lebaudy-Sommier sera apporté le 18 mai 1973 à la Société Générale Sucrière. Le fonds de la raffinerie Sommier du n°145 rue de Flandre va ensuite disparaître pour laisser place à la construction d’un immeuble locatif, la Cité des Eiders.

Collection F. Fleury

Nous avons présenté avec la carte précédente, un historique de la Raffinerie Lebaudy installée depuis 1825 au n°15 Grande-Rue à La Villette (future rue de Flandre). La même année, Edme Dominique Sommier dit l’Aîné (1786-1854), originaire de Villeneuve-sur-Yonne, raffineur de sucre, vient s’établir au n°91 Grande-Rue à La Villette où il dispose également d’un dépôt pour sa raffinerie au n°68 rue de la Verrerie.

De son côté, son frère, Augustin Sommier (1792-1857) s’est fait connaître auparavant par une ordonnance royale datée du 22 janvier 1823, par laquelle il a été nommé Courtier de Commerce près la Bourse de Paris, en remplacement de M. Azemar, décédé. Ses fonctions ayant cessé en septembre 1824, on retrouve Augustin Sommier, l’année suivante, au n°20 quai de Passy où il est négociant et raffineur de sucre, visiblement chargé de trouver des marchés de mélasse pour sa propre usine de Passy et pour celle de son frère de La Villette, Edme Dominique Sommier l’aîné.

Le Journal du Commerce du 19 juin 1828 relate ainsi un arrivage du 18 juin 1828 au Port Saint-Nicolas à Paris : Le Bateau à Vapeur Charles X venant du Havre a transbordé à Rouen sur la Jeune-Olympe, patron Bachelet, qui a acheminé sur la Seine au Port Saint-Nicolas notamment 44 barriques de sucre brut pour M. Sommier. Le même jour, Sommier avait reçu par le même chemin à bord du bateau à vapeur La Seine, 25 barriques de sucre brut.

Le 25 juin 1828, le Nouveau Journal de Paris rapporte que Samedi dernier, un ouvrier de la raffinerie de M. Sommier, à Passy, est tombé dans une chaudière de sucre bouillant. Ce malheureux a été retiré à l’instant et transporté à l’hospice, mais on désespérait de le sauver.

Le 22 mars 1830, Edme-Dominique l’aîné et son frère Pierre Alexandre Sommier (1802-1867), raffineurs de sucre, demeurant au n°91 Grande-Rue à La Villette, créent la société Sommier aîné et frère, afin d’exploiter la raffinerie dont Edme-Dominique Sommier l’aîné est propriétaire. Cette société, au capital de 176.000 francs qui pourra être porté à 320.000 francs lorsque Pierre-Alexandre aura fourni une somme égale à celle d’Edme-Dominique, voit son siège social fixé au n°91 Grande-Rue.

A partir de 1833, la raffinerie des deux frères Sommier est définitivement installée au n°139 rue de Flandre de la Villette, commune dont Edme-Dominique Sommier devient maire de 1837 à 1845.

A l’issue de la société dont l’échéance était fixée au 31 mars 1839, une nouvelle société est créée le 29 juin 1840, au capital de 600.000 francs, composée par moitié de Pierre Alexandre Sommier et de son neveu Louis Edme Achille Sommier (1814-1853), le fils d’Edme Dominique.

A partir de 1859, la numérotation de la rue de Flandre est modifiée, et le n°139 où se situait la raffinerie Sommier, devient le n°145 rue de Flandre.

Le 31 octobre 1862, la raffinerie Sommier change de raison sociale, désormais nommée A. Sommier et Cie, et accueille un nouvel associé. La composition de la société est dorénavant la suivante : Pierre Alexandre Sommier (2/5e des parts), son fils Alfred Sommier (1835-1908) (2/5e des parts) et Jules Emile Boivin (1831-1909) (1/5e des parts). Cette répartition sera modifiée le 27 septembre 1866, le fils Sommier devenant titulaire de 3/5e des parts et son père 1/5e.

Après le décès en 1867 de Pierre-Alexandre Sommier, la société se poursuit entre les deux associés restants et, à compter du 7 mars 1881, de nouveaux statuts sont signés fixant le capital à six millions de francs répartis pour 3/5e à Alfred Sommier et 2/5e à Jules Emile Boivin.

En 1882, la raffinerie Sommier se situe en 4e position en ordre d’importance de la région parisienne où on produit 88.000 pains de sucre par jour : 30.000 à la raffinerie Say, 22.000 à la raffinerie Lebaudy, 17.000 à la raffinerie de Saint-Ouen, 8.000 à la raffinerie Sommier, 7.000 à la raffinerie Prévost et 4.000 à la raffinerie Juillon.

Alfred Sommier qui, le 6 juin 1872, a épousé Jeanne Brugière de Barante (1853-1932), réside 20 rue de l’Arcade dans l’Hôtel particulier que son père, Pierre-Alexandre Sommier, a fait bâtir en 1860 sur un terrain vacant. A la tête d’une fortune colossale, Alfred Sommier fait l’acquisition, le 6 juillet 1875, du Château et des terres (900 hectares) de Vaux-Praslin (rebaptisé plus tard Château de Vaux-Le-Vicomte), pour un prix de 2.275.300 francs sur une mise à prix initiale de 1.500.000 francs.

Le 9 novembre 1896, les deux propriétaires de la raffinerie Sommier prennent deux nouveaux associés, en l’occurrence, leurs fils respectifs, à savoir : Edme Sommier (1873-1945) qui apporte 1.200.000 francs à la société et André Boivin (1866-1957) qui apporte 800.000 francs.

Après le décès de leurs pères en 1908 et 1909, Edme Sommier et André Boivin restent seuls associés de la Raffinerie Sommier qu’ils amèneront le 23 octobre 1929, en apport, pour former, avec la Raffinerie Lebaudy, la nouvelle société Lebaudy-Sommier, au capital de 30 millions de francs, dont un tiers au titre des actifs Sommier.

La Raffinerie Lebaudy du n°19 rue de Flandre sera expropriée le 23 février 1959 et l’ensemble des actifs Lebaudy-Sommier sera apporté le 18 mai 1973 à la Société Générale Sucrière. Le fonds de la raffinerie Sommier du n°145 rue de Flandre va ensuite disparaître pour laisser place à la construction d’un immeuble locatif, la Cité des Eiders.

- Classement : 10.53%

Re: Tout Paris

TOUT PARIS - sans numéro - Sortie des Écoles de la Rue Fessart (XIXe arrt.)

Collection F. Fleury

Ces écoles sont précisément situées au 2-4 rue Fessart, formant angle avec le n°1 rue de Palestine.

voir ICI ► quelques renseignements sur ces écoles

Collection F. Fleury

Ces écoles sont précisément situées au 2-4 rue Fessart, formant angle avec le n°1 rue de Palestine.

voir ICI ► quelques renseignements sur ces écoles

- Classement : 10.53%

Re: Tout Paris

TOUT PARIS - 1262 - n°85 Rue de l’Ourcq - Usine Félix Potin - Sortie des Femmes (XIXe arrt.)

Collection F. Fleury

A la date de ce cliché (vers 1905), la Maison Félix Potin, au capital de 22 millions de francs, est détenue par :

- Paul-Charles-Ernest Potin (1847-1923), fils de Félix Potin, demeurant à Paris au n°47 boulevard Malesherbes. (part du capital 4.290.000)

- Ansbert Labbé (1842-1920), époux de Marie-Louise Félicité Potin, fille de Félix Potin, demeurant à Paris au n°9 boulevard Suchet. (part du capital 2.480.000)

- Alfred Mézières (1850-1925), époux de Marie Pauline Potin, fille de Félix Potin, demeurant à Paris au n°4 rue Cambon. (part du capital 5.060.000)

- Julien-Louis Potin (1857-1927), fils de Félix Potin, demeurant à Paris au n°7 rue Auber. (part du capital 5.060.000)

Tous quatre gérants et seuls associés en nom collectif.

Ainsi que divers associés en commandite simple (part du capital 5.110.000)

Les biens de la société se composent de :

— Six maisons de vente

— Quatre usines à vapeur

— Un établissement et des caves spécialement affectés à la production des vins de champagne

— Un établissement pour l’achat et la préparation des prunes et conserves.

Les maisons de vente sont établies :

— A Paris, aux n°97 à 103 boulevard Sébastopol.

— A Paris, aux n°45-47 boulevard Malesherbes et n°1 rue de la Boëtie avec dépendances au 28-30 rue d’Astorg, 19 à 23 rue du Rocher et à Clichy la Garenne au n°50 rue du Bois.

— A Paris, aux n°89-91 avenue Ledru-Rollin, à l’angle du n°99 Faubourg Saint-Antoine, avec dépendances au n°22-24 rue de la Folie-Regnault.

— A Paris, au n°140 rue de Rennes, avec dépendances au 57-59 avenue du Maine et 8 rue Vandamme.

— A Nogent-sur-Marne, au n°2 place du Marché-Central, avec dépendances au n°3 rue de Plaisance.

— Au Raincy, rond-point de la Station, avec dépendances en face sur le même rond-point.

Les quatre usines à vapeur sont situées :

— A Paris, aux n°83 à 91 rue de l'Ourcq.

— A Paris au n°95 rue de l’Ourcq avec dépendances de ces usines au 66-68 rue de l’Ourcq, au 2 à 8 rue de Cambrai, au 21-23 rue Curial et au 142-144 rue d’Aubervilliers.

— A Pantin, au n°108 rue des Petits Ponts et rue Delizy.

— A Miramont (Lot-et-Garonne) pour la préparation des prunes et conserves.

L’établissement et les caves pour les vins de champagne sont situés à Epernay (Marne) et sont connus sous le nom de propriété ou clos Malakoff.

A l’inventaire des biens de la Maison Félix Potin présenté le 7 août 1934 par son président Alexis Charmeil, on constate qu’ont été acquis depuis 1905 les immeubles suivants :

— A Paris, 119 à 127 rue de Flandre

— A Paris, passage Bernkoff

— A Paris, 196-198 rue de Crimée

— A Paris, 81 rue de l’Ourcq

— A Paris, 93 rue de l’Ourcq

— A Paris, 32 avenue Laumière et rue Petit

— A Paris, 161 rue Marcadet

— A Paris, 51 rue Damrémont et 116 rue Lamarck

— A Paris, 69-71 rue Beaubourg

— A Paris, 188 bis rue de Crimée

— A Aulnay-sous-Bois, allée de Navarre

— A Issy-les-Moulineaux, 3 boulevard Voltaire et 32-34 rue Horace Vernet

— A Asnières, 29 Grande rue

— A Beauvais, place de l’Hôtel de ville

— Au Mans, 24 rue Beauverger

— A Montrouge, 57 route d’Orléans

— A Neuilly-sur-Seine, 159-161 avenue du Roule

— A Pantin, 96 et 100 route des Petits-Ponts

Collection F. Fleury

A la date de ce cliché (vers 1905), la Maison Félix Potin, au capital de 22 millions de francs, est détenue par :

- Paul-Charles-Ernest Potin (1847-1923), fils de Félix Potin, demeurant à Paris au n°47 boulevard Malesherbes. (part du capital 4.290.000)

- Ansbert Labbé (1842-1920), époux de Marie-Louise Félicité Potin, fille de Félix Potin, demeurant à Paris au n°9 boulevard Suchet. (part du capital 2.480.000)

- Alfred Mézières (1850-1925), époux de Marie Pauline Potin, fille de Félix Potin, demeurant à Paris au n°4 rue Cambon. (part du capital 5.060.000)

- Julien-Louis Potin (1857-1927), fils de Félix Potin, demeurant à Paris au n°7 rue Auber. (part du capital 5.060.000)

Tous quatre gérants et seuls associés en nom collectif.

Ainsi que divers associés en commandite simple (part du capital 5.110.000)

Les biens de la société se composent de :

— Six maisons de vente

— Quatre usines à vapeur

— Un établissement et des caves spécialement affectés à la production des vins de champagne

— Un établissement pour l’achat et la préparation des prunes et conserves.

Les maisons de vente sont établies :

— A Paris, aux n°97 à 103 boulevard Sébastopol.

— A Paris, aux n°45-47 boulevard Malesherbes et n°1 rue de la Boëtie avec dépendances au 28-30 rue d’Astorg, 19 à 23 rue du Rocher et à Clichy la Garenne au n°50 rue du Bois.

— A Paris, aux n°89-91 avenue Ledru-Rollin, à l’angle du n°99 Faubourg Saint-Antoine, avec dépendances au n°22-24 rue de la Folie-Regnault.

— A Paris, au n°140 rue de Rennes, avec dépendances au 57-59 avenue du Maine et 8 rue Vandamme.

— A Nogent-sur-Marne, au n°2 place du Marché-Central, avec dépendances au n°3 rue de Plaisance.

— Au Raincy, rond-point de la Station, avec dépendances en face sur le même rond-point.

Les quatre usines à vapeur sont situées :

— A Paris, aux n°83 à 91 rue de l'Ourcq.

— A Paris au n°95 rue de l’Ourcq avec dépendances de ces usines au 66-68 rue de l’Ourcq, au 2 à 8 rue de Cambrai, au 21-23 rue Curial et au 142-144 rue d’Aubervilliers.

— A Pantin, au n°108 rue des Petits Ponts et rue Delizy.

— A Miramont (Lot-et-Garonne) pour la préparation des prunes et conserves.

L’établissement et les caves pour les vins de champagne sont situés à Epernay (Marne) et sont connus sous le nom de propriété ou clos Malakoff.

A l’inventaire des biens de la Maison Félix Potin présenté le 7 août 1934 par son président Alexis Charmeil, on constate qu’ont été acquis depuis 1905 les immeubles suivants :

— A Paris, 119 à 127 rue de Flandre

— A Paris, passage Bernkoff

— A Paris, 196-198 rue de Crimée

— A Paris, 81 rue de l’Ourcq

— A Paris, 93 rue de l’Ourcq

— A Paris, 32 avenue Laumière et rue Petit

— A Paris, 161 rue Marcadet

— A Paris, 51 rue Damrémont et 116 rue Lamarck

— A Paris, 69-71 rue Beaubourg

— A Paris, 188 bis rue de Crimée

— A Aulnay-sous-Bois, allée de Navarre

— A Issy-les-Moulineaux, 3 boulevard Voltaire et 32-34 rue Horace Vernet

— A Asnières, 29 Grande rue

— A Beauvais, place de l’Hôtel de ville

— Au Mans, 24 rue Beauverger

— A Montrouge, 57 route d’Orléans

— A Neuilly-sur-Seine, 159-161 avenue du Roule

— A Pantin, 96 et 100 route des Petits-Ponts

- Classement : 5.26%

Re: Tout Paris

TOUT PARIS - 1563 - Sortie des Écoles - Boulevard de Belleville (XIe arrt.)

Ce groupe scolaire situé au n°75-77 boulevard de Belleville a été édifié sur les plans de l’architecte Léon Salleron (1820-1904), sur un devis fixé à 670.000 francs. Ce bâtiment d’une surface au sol de 1.150 m² sur un terrain total de 2.800 m², a été conçu pour une école de filles et une école de garçons pouvant accueillir chacune 350 enfants, une école de dessin et une salle d’asile de 220 places.

Les travaux de sa construction, évalués finalement à 615.947 francs, ont été adjugés en 9 lots le 18 novembre 1876 par le conseil de préfecture à :

1er lot. — Terrasse, maçonnerie : évaluation 334.416 francs. — M. Bourgeois (Henri-Paul-Octave), demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), sur un rabais de 7,80%.

2e lot. — Charpente ; évaluation 31.801 francs. — M. Têtard (Charles), n°130 rue du Chevaleret, sur un rabais de 26,40%.

3e lot. — Couverture ; évaluation 27.650 francs. — M. Bécoulet (Louis), n°69 rue Lemercier, n° 69, sur un rabais de 18,60%.

4e lot. — Appareils à gaz ; évaluation 6.777 francs. — Pas de soumission produite.

5e lot. — Menuiserie ; évaluation 78.202 francs. — M. Flament (Anatole), demeurant à Argenteuil (Seine-et-Oise), sur un rabais de 7,20%.

6e lot. — Serrurerie ; évaluation 92.132 francs. — M. Lelubez (Grégoire-Baptiste), n°28-30 rue des Trois-Couronnes du Temple, sur un rabais de 26,70 %.

7e lot — Fumisterie ; évaluation 16.236 francs. — M. Righetti (Antoine), n°3 rue Charlot, sur un rabais de 26,10%.

8e lot. — Peinture ; évaluation 22.651 francs. — M. Pradelle (Alexandre), n°3 rue Érard, sur un rabais de 24,50%.

9e lot. — Pavage ; évaluation 6.382 francs. — M. Decloux (Edouard), n°56 rue Cardinet, sur un rabais de 15,60%.

Les écoles ont ouvert leurs portes en septembre 1878.

Alphonse Aubin (1846-1911) a été nommé le premier directeur de l’école de garçons. La direction de l’école de filles a été confiée à Mlle Marie-Eugénie Eigenschenck (1846-1889) : celle-ci, décédée à l’école le 17 octobre 1889, a été remplacée par Mlle Brion.

Plans des Écoles du 75-77 boulevard de Belleville à Paris XIe.

Ce groupe scolaire situé au n°75-77 boulevard de Belleville a été édifié sur les plans de l’architecte Léon Salleron (1820-1904), sur un devis fixé à 670.000 francs. Ce bâtiment d’une surface au sol de 1.150 m² sur un terrain total de 2.800 m², a été conçu pour une école de filles et une école de garçons pouvant accueillir chacune 350 enfants, une école de dessin et une salle d’asile de 220 places.

Les travaux de sa construction, évalués finalement à 615.947 francs, ont été adjugés en 9 lots le 18 novembre 1876 par le conseil de préfecture à :

1er lot. — Terrasse, maçonnerie : évaluation 334.416 francs. — M. Bourgeois (Henri-Paul-Octave), demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), sur un rabais de 7,80%.

2e lot. — Charpente ; évaluation 31.801 francs. — M. Têtard (Charles), n°130 rue du Chevaleret, sur un rabais de 26,40%.

3e lot. — Couverture ; évaluation 27.650 francs. — M. Bécoulet (Louis), n°69 rue Lemercier, n° 69, sur un rabais de 18,60%.

4e lot. — Appareils à gaz ; évaluation 6.777 francs. — Pas de soumission produite.

5e lot. — Menuiserie ; évaluation 78.202 francs. — M. Flament (Anatole), demeurant à Argenteuil (Seine-et-Oise), sur un rabais de 7,20%.

6e lot. — Serrurerie ; évaluation 92.132 francs. — M. Lelubez (Grégoire-Baptiste), n°28-30 rue des Trois-Couronnes du Temple, sur un rabais de 26,70 %.

7e lot — Fumisterie ; évaluation 16.236 francs. — M. Righetti (Antoine), n°3 rue Charlot, sur un rabais de 26,10%.

8e lot. — Peinture ; évaluation 22.651 francs. — M. Pradelle (Alexandre), n°3 rue Érard, sur un rabais de 24,50%.

9e lot. — Pavage ; évaluation 6.382 francs. — M. Decloux (Edouard), n°56 rue Cardinet, sur un rabais de 15,60%.

Les écoles ont ouvert leurs portes en septembre 1878.

Alphonse Aubin (1846-1911) a été nommé le premier directeur de l’école de garçons. La direction de l’école de filles a été confiée à Mlle Marie-Eugénie Eigenschenck (1846-1889) : celle-ci, décédée à l’école le 17 octobre 1889, a été remplacée par Mlle Brion.

Plans des Écoles du 75-77 boulevard de Belleville à Paris XIe.

- Classement : 10.53%

Re: Tout Paris

TOUT PARIS - 39 - Avenue de Laumière - Voitures de Promenade se rendant aux Buttes-Chaumont (XIXe arrt.)

Collection F. Fleury

Version colorisée

Collection F. Fleury

Version colorisée

- Classement : 5.26%

Re: Tout Paris

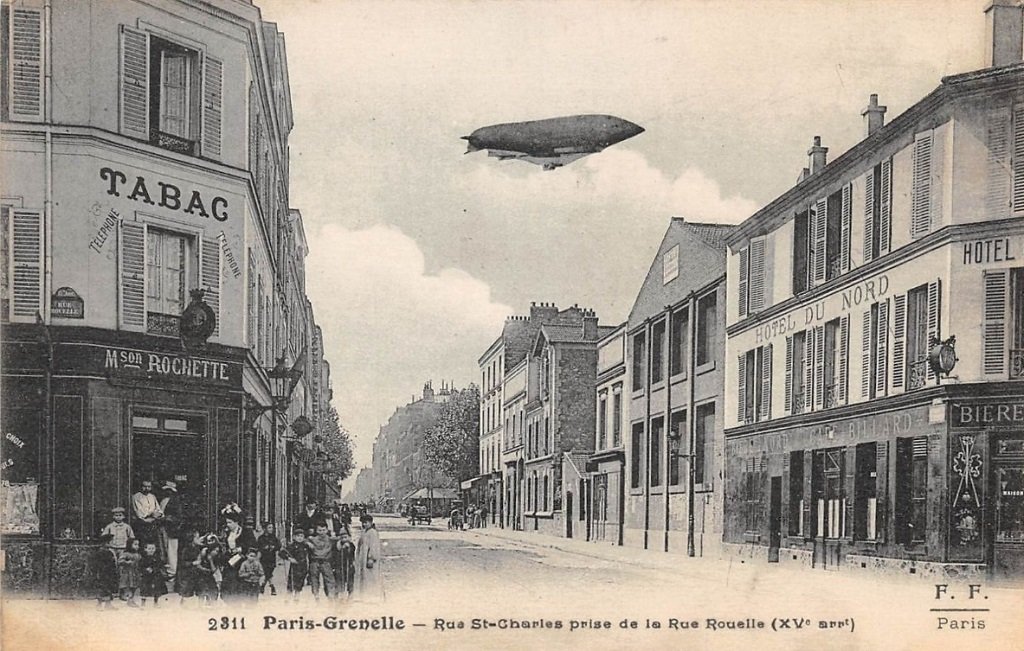

TOUT PARIS - 1482 - La Rue St-Charles à la Rue Viala (XVe arrt.)

La légende aurait plutôt dûe être intitulée « La rue Viala à la rue Saint Charles » : cette configuration présente, en face, la rue Viala (ancienne rue Lelong), vue de l’angle de la rue Saint-Charles (ancienne rue Saint-Louis Grenelle) et de la rue Rouelle (rue de l’Entrepôt Grenelle), la voie filant en biais à droite.

C’est en 1864 qu’au n°11 rue Saint-Louis (devenu n°37 rue Saint-Charles), à l’angle du n°36 rue Rouelle, Edouard-Nicolas Malpeau (1819-1876), originaire d’Aubergenville, et son épouse Clotilde Ismérie Grégoire, viennent s’installer en tant que marchands de vins.

En fait de vin, il semble que Malpeau y fasse, de temps à autre, quelques adjonctions d’eau : pris en flagrant délit, il est condamné à une amende de 50 francs, le 26 décembre 1868, par la 8e chambre du Tribunal correctionnel de Paris, pour délit de vin falsifié par addition d’eau au fur et à mesure de la vente.

Après son décès survenu le 14 août 1876, auquel témoigne un certain Pierre Rochette demeurant 22 rue de Lourmel, sa succession est dévolue, le 8 décembre 1876, à la sœur aînée de Malpeau, Marie-Marguerite Malpeau (née à Aubergenville le 17 juillet 1816), blanchisseuse, veuve de Charlemagne Muret (1810-1862).

Pierre Rochette (1840-1911), né à Saint-Nizier-sous-Charmoy en Saône-et-Loire, est le gendre de Marie-Marguerite Malpeau-Muret, pour avoir épousé Marie-Marguerite-Désirée Muret (1849-1889), le 10 octobre 1868 à Conflans-Sainte-Honorine.

Pierre dit Jean Rochette, abandonnant son métier de chaudronnier, reprend donc, en 1877, avec son épouse et sa bru, le café-restaurant de la rue Rouelle/Saint-Charles. Précédemment, le 16 décembre 1870, lors de la naissance de Gustave Rochette, premier enfant des époux Rochette qui demeuraient à cette date au n°41 rue Rouelle, Edouard-Nicolas Malpeau, qui tenait le restaurant du n°36, avait témoigné à l’état-civil.

A partir de 1886, Jean Rochette ajoute l’activité d’hôtel à son commerce en y adjoignant les chambres des trois étages de l’immeuble. Ce n’est qu’en 1908 qu’il obtient l’agrément de la Régie des tabacs pour devenir débitant et l’autorisation d’apposer la célèbre carotte sur sa façade.

La Maison Rochette rue Saint-Charles, vue de la rue Rouelle

Au décès de Jean Rochette, le 31 mars 1911 dans son hôtel, son fils Gustave Rochette (1870-1953), marié depuis le 6 novembre 1906 avec Suzanne-Louis Jouen (1875-1915), lui succède momentanément, le temps de trouver un acquéreur.

Le 30 juillet 1913 Gustave Rochette cède l’hôtel-tabac-restaurant à Chauliac, lequel modifie la raison sociale qui devient dorénavant l’Hôtel Saint-Charles. En 1921, M. Verdier en fait l’acquisition, remplacé n 1932 par M. Richard…

Aujourd’hui, l’enseigne de cet établissement hôtelier trois étoiles a pris pour nom Eiffel Hôtel Saint Charles.

publié par zelig lun. 19 juil. 2021 09:50 ► ICI

La légende aurait plutôt dûe être intitulée « La rue Viala à la rue Saint Charles » : cette configuration présente, en face, la rue Viala (ancienne rue Lelong), vue de l’angle de la rue Saint-Charles (ancienne rue Saint-Louis Grenelle) et de la rue Rouelle (rue de l’Entrepôt Grenelle), la voie filant en biais à droite.

C’est en 1864 qu’au n°11 rue Saint-Louis (devenu n°37 rue Saint-Charles), à l’angle du n°36 rue Rouelle, Edouard-Nicolas Malpeau (1819-1876), originaire d’Aubergenville, et son épouse Clotilde Ismérie Grégoire, viennent s’installer en tant que marchands de vins.

En fait de vin, il semble que Malpeau y fasse, de temps à autre, quelques adjonctions d’eau : pris en flagrant délit, il est condamné à une amende de 50 francs, le 26 décembre 1868, par la 8e chambre du Tribunal correctionnel de Paris, pour délit de vin falsifié par addition d’eau au fur et à mesure de la vente.

Après son décès survenu le 14 août 1876, auquel témoigne un certain Pierre Rochette demeurant 22 rue de Lourmel, sa succession est dévolue, le 8 décembre 1876, à la sœur aînée de Malpeau, Marie-Marguerite Malpeau (née à Aubergenville le 17 juillet 1816), blanchisseuse, veuve de Charlemagne Muret (1810-1862).

Pierre Rochette (1840-1911), né à Saint-Nizier-sous-Charmoy en Saône-et-Loire, est le gendre de Marie-Marguerite Malpeau-Muret, pour avoir épousé Marie-Marguerite-Désirée Muret (1849-1889), le 10 octobre 1868 à Conflans-Sainte-Honorine.

Pierre dit Jean Rochette, abandonnant son métier de chaudronnier, reprend donc, en 1877, avec son épouse et sa bru, le café-restaurant de la rue Rouelle/Saint-Charles. Précédemment, le 16 décembre 1870, lors de la naissance de Gustave Rochette, premier enfant des époux Rochette qui demeuraient à cette date au n°41 rue Rouelle, Edouard-Nicolas Malpeau, qui tenait le restaurant du n°36, avait témoigné à l’état-civil.

A partir de 1886, Jean Rochette ajoute l’activité d’hôtel à son commerce en y adjoignant les chambres des trois étages de l’immeuble. Ce n’est qu’en 1908 qu’il obtient l’agrément de la Régie des tabacs pour devenir débitant et l’autorisation d’apposer la célèbre carotte sur sa façade.

La Maison Rochette rue Saint-Charles, vue de la rue Rouelle

Au décès de Jean Rochette, le 31 mars 1911 dans son hôtel, son fils Gustave Rochette (1870-1953), marié depuis le 6 novembre 1906 avec Suzanne-Louis Jouen (1875-1915), lui succède momentanément, le temps de trouver un acquéreur.

Le 30 juillet 1913 Gustave Rochette cède l’hôtel-tabac-restaurant à Chauliac, lequel modifie la raison sociale qui devient dorénavant l’Hôtel Saint-Charles. En 1921, M. Verdier en fait l’acquisition, remplacé n 1932 par M. Richard…

Aujourd’hui, l’enseigne de cet établissement hôtelier trois étoiles a pris pour nom Eiffel Hôtel Saint Charles.

publié par zelig lun. 19 juil. 2021 09:50 ► ICI

- Classement : 10.53%

Re: Tout Paris

TOUT PARIS - 59 - Rue Sorbier (XXe arrt.)

Collection F. Fleury

version colorisée

La Mercerie-Papeterie située en premier plan, au n°6 rue Sorbier, était tenue par Mlle Bourges qu’on aperçoit debout au seuil de sa porte.

En 1910 les bâtiments des n°6 et 8 rue Sorbier, appartenant aux sieurs Duroy et Lefebvre domiciliés au n°71 rue de Vaugirard (entreprise de démolition), sont rasés afin d’y reconstruire un ensemble locatif de six étages en brique ; un permis de construire est déposé en bonne et due forme le 25 avril 1911.

Hormis la papeterie, plusieurs commerces disparaissent dans l’opération : un épicier, un marchand de meubles, un marchand de couleurs et un marchand de vins et charbons.

Une nouvelle mercerie sera édifiée au rez-de-chaussée, affermée en 1918 à Mlle Huret.

Collection F. Fleury

version colorisée

La Mercerie-Papeterie située en premier plan, au n°6 rue Sorbier, était tenue par Mlle Bourges qu’on aperçoit debout au seuil de sa porte.

En 1910 les bâtiments des n°6 et 8 rue Sorbier, appartenant aux sieurs Duroy et Lefebvre domiciliés au n°71 rue de Vaugirard (entreprise de démolition), sont rasés afin d’y reconstruire un ensemble locatif de six étages en brique ; un permis de construire est déposé en bonne et due forme le 25 avril 1911.

Hormis la papeterie, plusieurs commerces disparaissent dans l’opération : un épicier, un marchand de meubles, un marchand de couleurs et un marchand de vins et charbons.

Une nouvelle mercerie sera édifiée au rez-de-chaussée, affermée en 1918 à Mlle Huret.

- Classement : 5.26%

Re: Tout Paris

- Classement : 10.53%

Re: Tout Paris

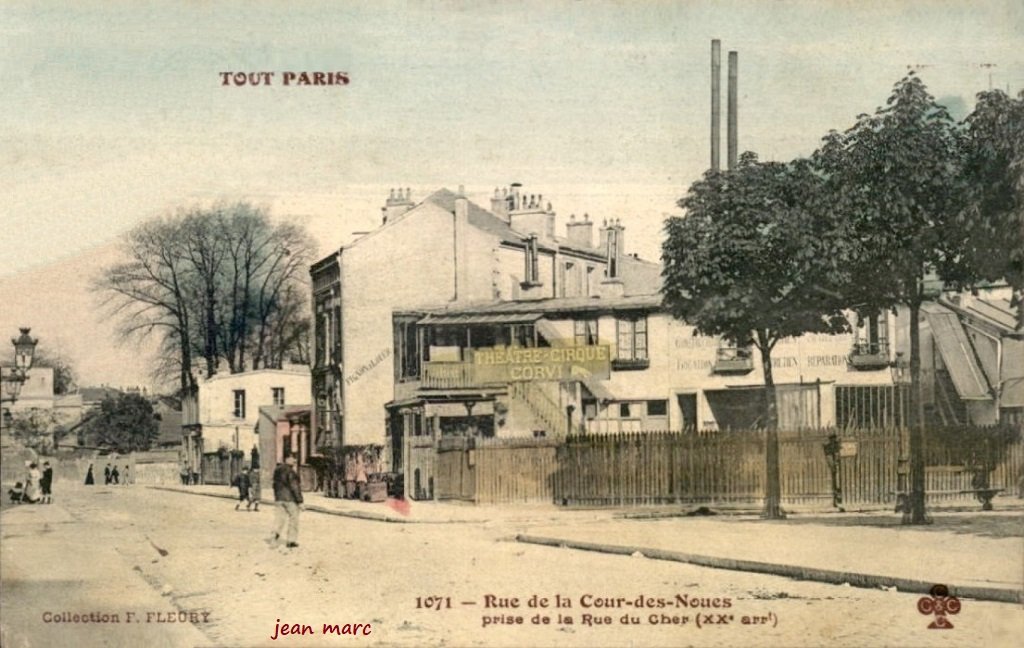

TOUT-PARIS - 1071 - Rue de la Cour-des-Noues prise de la rue du Cher (XXe arrt.)

Collection F. Fleury

Collection F. Fleury

- Classement : 10.53%

Re: Tout Paris

- Classement : 5.26%

Re: Tout Paris

TOUT PARIS - 480 - Rue Ravignan (XVIIIe arrt.)

Ce cliché est pris de la rue des Abbesses, au bas de la rue Ravignan, avec la rue Durantin partant en biais à gauche.

Nous passerons rapidement sur le commerce d’épicerie formant l’angle du n°1 bis rue de Ravignan et de la rue Durantin, tenu de 1903 à 1908 par M. Dacy, à qui a succédé Crouzet, lequel a cédé l’affaire le 25 août 1910 à Vielcanet…

Le café-restaurant situé à gauche, formant l’ange du n°1 rue Ravignan et du n°28 rue des Abbesses, attesté dès avant l’annexion de Montmartre à Paris de 1860, était tenu par Léon Sergent ; à cette date la rue des Abbesses s’appelait rue de l’Abbaye et précédemment rue de la Cure.

Stanislas Joseph Léon Sergent (1812-1902), originaire de Livry-sur-Seine, s’est marié à Saint-Pierre de Montmartre le 11 février 1847 avec Suzanne Dosser (1818-1896), née à Tiercelet en Moselle. Lors des épousailles, Léon Sergent est cuisinier au n°44 rue des Acacias à Montmartre (future rue d’Orsel), Suzanne Dosser est femme de chambre à la même adresse ; le témoin du mariage tient l’affaire de marchand de vins du n°44 rue des Acacias où travaille Léon Sergent : il s’agit en fait de son beau-frère Joseph Dubar (1809-1897) originaire de Tournai en Belgique, mari de sa sœur Florentine Rose Marie Eudoxie Sergent (1817-1899) (les époux Dubar, mariés le 19 octobre 1841 en l’Église Notre-Dame de Lorette, décèderont au n° 7 rue des Trois Frères dans le 18e arrt. ; le café du n°44 rue des acacias, futur n°48, deviendra, dès avant 1853 et jusqu’après 1864, la propriété d’Armand Gabriel Lelièvre).

On peut suivre le parcours de Léon Sergent par la naissance de ses enfants : le 10 mai 1848, sa fille Adèle Eugénie Léontine Sergent nait à Montmartre au n°4 rue de la Cure (future rue des Abbesses) ; le 21 janvier 1851, baptême de Léon Alexandre Sergent (né 25 octobre 1850) au n°4 rue de la Cure où Léon Sergent déclare être marchand de vins, la marraine étant Florentine-Rose Eudoxie Sergent ; le 16 août 1854, naissance de Julien Chrisostôme Sergent au n°4 rue de la Cure où Léon Sergent déclare être restaurateur.

En 1862, après l’annexion, Léon Sergent est attesté restaurateur au n°28 rue de l’Abbaye-Montmartre (nouvelle configuration du n°4 rue de la Cure) qui, le 26 février 1867, devient le n°28 rue des Abbesses.

Léon Sergent tiendra son restaurant jusqu’en 1879 et décèdera, âgé de 89 ans, le 12 avril 1902, dans le quartier de l’Arsenal à Paris 4e.

Ses successeurs immédiats ne seront pas aussi assidus, ne conservant leur affaire que quelques années : Pelletier (1880-1881), Thiriot (1882-1884), Casses (1885-1892), Mermet (1893-1896), Descombes (1897-1902).

En 1903, l’arrivée du distillateur Alphonse Fauvet donnera un regain de vigueur au café restaurant du 28 rue des Abbesses.

Né à Paris, Alphonse Fauvet (1869-1962) s’est marié avec Amélie Masson (1876-1903), le 14 décembre 1899 à Clichy où il demeure au n°22 rue de la Chance Milly, déclarant être employé de commerce ; témoin au mariage, son cousin par alliance, Jean Moineau, est distillateur à Paris, au n°30 rue Montmartre.

Dès la naissance de ses enfants, Alphonse 2 en 1901 et Lucien en 1902, Alphonse Fauvet déclare être distillateur à Clichy au n°64 rue de Neuilly.

Installé rue des Abbesses dès avant le 26 octobre 1903 (son épouse y décède ce jour-là), Alphonse Fauvet aura l’honneur d’être photographié pour la postérité par l’éditeur G.C.A. (Georges Cremnitz Amélie) dont nous reproduisons ci-dessous deux cartes postales.

Alphonse Fauvet conservera sa brasserie pendant 17 ans avant de la céder le 17 septembre 1920 à Pierre Deltour.

Alphonse Fauvet distillateur et propriétaire de la maison Sergent (le Bouquet de Montmartre)

Pierre-Jean Deltour (1877-1930) originaire de Pomayrols en Aveyron, s’est marié dans le 16e arrt., le 11 novembre 1902, avec Marie-Rosalie Pelat. Sans profession en 1902, Pelat demeure au n°47 avenue de la Grande Armée ; 4 marchands de vins sont témoins à son mariage : Gaston Blanc (34 ans) 47 avenue de la Grande Armée, Jean Solignac (46 ans) rue Perronet à Neuilly, Antoine Deltour (31 ans, frère de Pierre-Jean) 41 rue de la Victoire et un autre Antoine Deltour (34 ans) 15 rue de l’Armorique.

Comme tout aveyronnais qui se respecte, Deltour s’installe en tant que charbonnier et marchand de vins au n°12 rue du Perche dans le 3e arrt., affaire qu’il a acquise en 1903 du sieur Mommaton. En 1913 il cède l’affaire pour en reprendre une autre en 1918 : le Café et Hôtel du Parc du n°1 place Armand Carrel dans le 19e arrt.

Enfin, Deltour reprend en 1920, la Maison Sergent (ou Café Sergent) de la rue des Abbesses, lui donnant un nouveau nom d’enseigne, Le Bouquet de Montmartre, et transformant dorénavant le 1er étage en hôtel meublé. Le nouvel exploitant, entreprenant, fait paraître de nombreuses annonces publicitaires indiquant que l’établissement propose tous les jours son « apéritif-concert souper caveau ».

Bientôt de l’eau dans le gaz survient dans le couple Deltour qui met en vente son fonds de commerce en 1923 et finit par divorcer le 29 janvier 1924 (1)

L’affaire passe ainsi aux mains d’Henri Vandezande et de son épouse Louise Tironneau, pour peu de temps comme on va le découvrir ci-dessous.

Né à Houtkerque dans le Nord le 2 février 1876, Henri Jules Théophile Vandezande, garçon de café chez le marchand de vins Antoine Benezeth au n°23 rue de Navarrin dans le 18e arrt., a épousé le 21 décembre 1915, Victorine Marie Françoise Gallais, femme de chambre originaire de Plouguenast. Le mariage est dissous par jugement de divorce le 16 avril 1920 et transcrit le 11 juillet 1921.

Toujours garçon de café dans le 18e arrt., Vandezande épouse en secondes noces, le 20 novembre 1922, Louise Tironneau, buraliste au n°10 passage des Panoramas ; tous deux demeurent au n°11 rue Tholozé. Louise Tironneau (1880-1958) est née à Paris 5e sous le nom de sa mère, Brieude, son père, Louis-Émile Tironneau ne l’ayant reconnue qu’en 1884 ; elle se marie, le 31 octobre 1905 dans le XIIIe arrt., avec Adrien Odilon Raynal ; de leur union nait le 3 septembre 1907, Yvonne Adrienne Raynal. Adrien Raynal est « mort pour la France » à Malancourt le 25 avril 1916, âgé de 33 ans.

Le Bouquet de Montmartre étant devenu la propriété du couple Vandezande-Tironneau en février 1924, l’affaire va tourner rapidement au drame puisque le jeudi 21 août 1924, Yvonne Adrienne Raynal, la fille de Louise Tironneau et belle-fille de Vandeza nde, poignarde celui-ci à mort, après une violente altercation entre les deux époux.

Les journaux auront, de ce fait, du grain à moudre pendant les semaines qui suivent. Yvonne Raynal est arrêtée pour être jugée ; finalement elle sera acquittée en octobre 1925.

Extrait d’un des nombreux journaux où Yvonne Adrienne Raynal a défrayé la chronique après le drame du 21 août 1924

Désormais veuve, Louise Tironneau-Vandezande cède le fonds de brasserie hôtel meublé du n°28 rue des Abbesses, le 16 avril 1925, aux frères Maddonini.

Avant d’acquérir ce fonds, Alessandro Maddonini (1889-1941) et Luigi Maddonini (1891-1964) tenaient, en 1922, un café en gérance libre au n°62 faubourg Saint-Antoine, puis une seconde affaire en 1923 au n°23 bis boulevard Diderot.

Dès novembre 1925 les annonces publicitaires affluent pour le Bouquet de Montmartre afin de venir diner et souper à prix modéré, l’établissement restant ouvert toute la nuit. Occasionnellement des soupers dansants sont organisés, avec spécialités françaises et italiennes.

En 1936, les frères Maddonini cèdent le Bouquet de Montmartre à une société créée à cet effet le 22 janvier 1936. Les parts sociales de cette société appartiennent à René Désiré Delmer (1890-1965), limonadier, Mlle Lucienne Marcelle Longuet (1905-1989), limonadière, et Georges Gédéon (1892-1956), inspecteur d’assurances.

Le 9 juin 1937, Georges Gédéon se retire de l’affaire, cédant l’ensemble de ses parts à Joseph Coutant.

Le 10 septembre 1937 René Delmer et Lucienne Longuet cèdent leurs parts, à leur tour, à Mlle Isabelle Coutant. Par suite de cette cession, Joseph Coutant (1874-1947) et sa fille Isabelle Coutant (1903-1982) sont seuls propriétaires et exploitants du Bouquet de Montmartre.

Joseph Coutant né à Bretagne dans l’Indre, avait épousé Ernestine Mélanie Marchand le 9 octobre 1902 à Azay-sur-Indre.

Le 10 février 1946, Joseph Coutant et sa fille, toujours à la tête du Bouquet de Montmartre transforment leur société qui devient la société en nom collectif Joseph Coutant et Isabelle Coutant. Ceci pour peu de temps, puisque Joseph Coutant décède le 1er mai 1947.

Dans la nuit du 3 au 4 juin 1950, à la suite d’une rixe, un nouveau meurtre est à déplorer dans l’établissement. La victime, Dino Casini, avait 26 ans. Marcel Delannois, le meurtrier, sera arrêté en décembre 1950.

Isabelle Coutant, restée célibataire, dissoudra sa société à compter du 10 mars 1954…

Aujourd’hui, le n°28 rue des Abbesses est occupé par le magasin de cosmétiques Monop’Beauty.

(1) Pierre Deltour se remariera le 14 mai 1924 avec Maria Philomène Septfons, tous deux demeurant à cette date dans le 19e arrt., au n°10 rue du Général Brunet. L’année suivante, Deltour rachète une nouvelle limonade située au n°168 boulevard Magenta dans le 10e arrt. à l’enseigne « Au bouquet de Louxor », avant de décéder le 3 janvier 1930 au 3 rue Eugène Million dans le 15e arrt. (son acte de décès est retranscrit dans le 18e le 15 février 1930).

Ce cliché est pris de la rue des Abbesses, au bas de la rue Ravignan, avec la rue Durantin partant en biais à gauche.

Nous passerons rapidement sur le commerce d’épicerie formant l’angle du n°1 bis rue de Ravignan et de la rue Durantin, tenu de 1903 à 1908 par M. Dacy, à qui a succédé Crouzet, lequel a cédé l’affaire le 25 août 1910 à Vielcanet…

Le café-restaurant situé à gauche, formant l’ange du n°1 rue Ravignan et du n°28 rue des Abbesses, attesté dès avant l’annexion de Montmartre à Paris de 1860, était tenu par Léon Sergent ; à cette date la rue des Abbesses s’appelait rue de l’Abbaye et précédemment rue de la Cure.

Stanislas Joseph Léon Sergent (1812-1902), originaire de Livry-sur-Seine, s’est marié à Saint-Pierre de Montmartre le 11 février 1847 avec Suzanne Dosser (1818-1896), née à Tiercelet en Moselle. Lors des épousailles, Léon Sergent est cuisinier au n°44 rue des Acacias à Montmartre (future rue d’Orsel), Suzanne Dosser est femme de chambre à la même adresse ; le témoin du mariage tient l’affaire de marchand de vins du n°44 rue des Acacias où travaille Léon Sergent : il s’agit en fait de son beau-frère Joseph Dubar (1809-1897) originaire de Tournai en Belgique, mari de sa sœur Florentine Rose Marie Eudoxie Sergent (1817-1899) (les époux Dubar, mariés le 19 octobre 1841 en l’Église Notre-Dame de Lorette, décèderont au n° 7 rue des Trois Frères dans le 18e arrt. ; le café du n°44 rue des acacias, futur n°48, deviendra, dès avant 1853 et jusqu’après 1864, la propriété d’Armand Gabriel Lelièvre).

On peut suivre le parcours de Léon Sergent par la naissance de ses enfants : le 10 mai 1848, sa fille Adèle Eugénie Léontine Sergent nait à Montmartre au n°4 rue de la Cure (future rue des Abbesses) ; le 21 janvier 1851, baptême de Léon Alexandre Sergent (né 25 octobre 1850) au n°4 rue de la Cure où Léon Sergent déclare être marchand de vins, la marraine étant Florentine-Rose Eudoxie Sergent ; le 16 août 1854, naissance de Julien Chrisostôme Sergent au n°4 rue de la Cure où Léon Sergent déclare être restaurateur.

En 1862, après l’annexion, Léon Sergent est attesté restaurateur au n°28 rue de l’Abbaye-Montmartre (nouvelle configuration du n°4 rue de la Cure) qui, le 26 février 1867, devient le n°28 rue des Abbesses.

Léon Sergent tiendra son restaurant jusqu’en 1879 et décèdera, âgé de 89 ans, le 12 avril 1902, dans le quartier de l’Arsenal à Paris 4e.

Ses successeurs immédiats ne seront pas aussi assidus, ne conservant leur affaire que quelques années : Pelletier (1880-1881), Thiriot (1882-1884), Casses (1885-1892), Mermet (1893-1896), Descombes (1897-1902).

En 1903, l’arrivée du distillateur Alphonse Fauvet donnera un regain de vigueur au café restaurant du 28 rue des Abbesses.

Né à Paris, Alphonse Fauvet (1869-1962) s’est marié avec Amélie Masson (1876-1903), le 14 décembre 1899 à Clichy où il demeure au n°22 rue de la Chance Milly, déclarant être employé de commerce ; témoin au mariage, son cousin par alliance, Jean Moineau, est distillateur à Paris, au n°30 rue Montmartre.

Dès la naissance de ses enfants, Alphonse 2 en 1901 et Lucien en 1902, Alphonse Fauvet déclare être distillateur à Clichy au n°64 rue de Neuilly.

Installé rue des Abbesses dès avant le 26 octobre 1903 (son épouse y décède ce jour-là), Alphonse Fauvet aura l’honneur d’être photographié pour la postérité par l’éditeur G.C.A. (Georges Cremnitz Amélie) dont nous reproduisons ci-dessous deux cartes postales.

Alphonse Fauvet conservera sa brasserie pendant 17 ans avant de la céder le 17 septembre 1920 à Pierre Deltour.

Alphonse Fauvet distillateur et propriétaire de la maison Sergent (le Bouquet de Montmartre)

Pierre-Jean Deltour (1877-1930) originaire de Pomayrols en Aveyron, s’est marié dans le 16e arrt., le 11 novembre 1902, avec Marie-Rosalie Pelat. Sans profession en 1902, Pelat demeure au n°47 avenue de la Grande Armée ; 4 marchands de vins sont témoins à son mariage : Gaston Blanc (34 ans) 47 avenue de la Grande Armée, Jean Solignac (46 ans) rue Perronet à Neuilly, Antoine Deltour (31 ans, frère de Pierre-Jean) 41 rue de la Victoire et un autre Antoine Deltour (34 ans) 15 rue de l’Armorique.

Comme tout aveyronnais qui se respecte, Deltour s’installe en tant que charbonnier et marchand de vins au n°12 rue du Perche dans le 3e arrt., affaire qu’il a acquise en 1903 du sieur Mommaton. En 1913 il cède l’affaire pour en reprendre une autre en 1918 : le Café et Hôtel du Parc du n°1 place Armand Carrel dans le 19e arrt.

Enfin, Deltour reprend en 1920, la Maison Sergent (ou Café Sergent) de la rue des Abbesses, lui donnant un nouveau nom d’enseigne, Le Bouquet de Montmartre, et transformant dorénavant le 1er étage en hôtel meublé. Le nouvel exploitant, entreprenant, fait paraître de nombreuses annonces publicitaires indiquant que l’établissement propose tous les jours son « apéritif-concert souper caveau ».

Bientôt de l’eau dans le gaz survient dans le couple Deltour qui met en vente son fonds de commerce en 1923 et finit par divorcer le 29 janvier 1924 (1)

L’affaire passe ainsi aux mains d’Henri Vandezande et de son épouse Louise Tironneau, pour peu de temps comme on va le découvrir ci-dessous.

Né à Houtkerque dans le Nord le 2 février 1876, Henri Jules Théophile Vandezande, garçon de café chez le marchand de vins Antoine Benezeth au n°23 rue de Navarrin dans le 18e arrt., a épousé le 21 décembre 1915, Victorine Marie Françoise Gallais, femme de chambre originaire de Plouguenast. Le mariage est dissous par jugement de divorce le 16 avril 1920 et transcrit le 11 juillet 1921.

Toujours garçon de café dans le 18e arrt., Vandezande épouse en secondes noces, le 20 novembre 1922, Louise Tironneau, buraliste au n°10 passage des Panoramas ; tous deux demeurent au n°11 rue Tholozé. Louise Tironneau (1880-1958) est née à Paris 5e sous le nom de sa mère, Brieude, son père, Louis-Émile Tironneau ne l’ayant reconnue qu’en 1884 ; elle se marie, le 31 octobre 1905 dans le XIIIe arrt., avec Adrien Odilon Raynal ; de leur union nait le 3 septembre 1907, Yvonne Adrienne Raynal. Adrien Raynal est « mort pour la France » à Malancourt le 25 avril 1916, âgé de 33 ans.

Le Bouquet de Montmartre étant devenu la propriété du couple Vandezande-Tironneau en février 1924, l’affaire va tourner rapidement au drame puisque le jeudi 21 août 1924, Yvonne Adrienne Raynal, la fille de Louise Tironneau et belle-fille de Vandeza nde, poignarde celui-ci à mort, après une violente altercation entre les deux époux.

Les journaux auront, de ce fait, du grain à moudre pendant les semaines qui suivent. Yvonne Raynal est arrêtée pour être jugée ; finalement elle sera acquittée en octobre 1925.

Extrait d’un des nombreux journaux où Yvonne Adrienne Raynal a défrayé la chronique après le drame du 21 août 1924

Désormais veuve, Louise Tironneau-Vandezande cède le fonds de brasserie hôtel meublé du n°28 rue des Abbesses, le 16 avril 1925, aux frères Maddonini.

Avant d’acquérir ce fonds, Alessandro Maddonini (1889-1941) et Luigi Maddonini (1891-1964) tenaient, en 1922, un café en gérance libre au n°62 faubourg Saint-Antoine, puis une seconde affaire en 1923 au n°23 bis boulevard Diderot.

Dès novembre 1925 les annonces publicitaires affluent pour le Bouquet de Montmartre afin de venir diner et souper à prix modéré, l’établissement restant ouvert toute la nuit. Occasionnellement des soupers dansants sont organisés, avec spécialités françaises et italiennes.

En 1936, les frères Maddonini cèdent le Bouquet de Montmartre à une société créée à cet effet le 22 janvier 1936. Les parts sociales de cette société appartiennent à René Désiré Delmer (1890-1965), limonadier, Mlle Lucienne Marcelle Longuet (1905-1989), limonadière, et Georges Gédéon (1892-1956), inspecteur d’assurances.

Le 9 juin 1937, Georges Gédéon se retire de l’affaire, cédant l’ensemble de ses parts à Joseph Coutant.

Le 10 septembre 1937 René Delmer et Lucienne Longuet cèdent leurs parts, à leur tour, à Mlle Isabelle Coutant. Par suite de cette cession, Joseph Coutant (1874-1947) et sa fille Isabelle Coutant (1903-1982) sont seuls propriétaires et exploitants du Bouquet de Montmartre.

Joseph Coutant né à Bretagne dans l’Indre, avait épousé Ernestine Mélanie Marchand le 9 octobre 1902 à Azay-sur-Indre.

Le 10 février 1946, Joseph Coutant et sa fille, toujours à la tête du Bouquet de Montmartre transforment leur société qui devient la société en nom collectif Joseph Coutant et Isabelle Coutant. Ceci pour peu de temps, puisque Joseph Coutant décède le 1er mai 1947.

Dans la nuit du 3 au 4 juin 1950, à la suite d’une rixe, un nouveau meurtre est à déplorer dans l’établissement. La victime, Dino Casini, avait 26 ans. Marcel Delannois, le meurtrier, sera arrêté en décembre 1950.

Isabelle Coutant, restée célibataire, dissoudra sa société à compter du 10 mars 1954…

Aujourd’hui, le n°28 rue des Abbesses est occupé par le magasin de cosmétiques Monop’Beauty.

(1) Pierre Deltour se remariera le 14 mai 1924 avec Maria Philomène Septfons, tous deux demeurant à cette date dans le 19e arrt., au n°10 rue du Général Brunet. L’année suivante, Deltour rachète une nouvelle limonade située au n°168 boulevard Magenta dans le 10e arrt. à l’enseigne « Au bouquet de Louxor », avant de décéder le 3 janvier 1930 au 3 rue Eugène Million dans le 15e arrt. (son acte de décès est retranscrit dans le 18e le 15 février 1930).

- Classement : 5.26%

Re: Tout Paris

TOUT PARIS - 29 - Les Abattoirs de la Villette – Vue générale (XIXe arrt.)

Collection F. Fleury

Faisant suite à une délibération municipale du 19 novembre 1858 complétée par celle du 25 février 1859, un décret est publié le 6 avril 1859, déclarant d’utilité publique, l’acquisition par la ville de Paris, soit à l’amiable soit par expropriation, de tous les terrains et immeubles, situés entre la rue Militaire intérieure, la rue de Flandre à La Villette, le canal Saint-Denis, le Dépotoir et la rue d’Allemagne, afin d’y établir à cet emplacement un marché à bestiaux et d’abattoirs publics destiné à remplacer les cinq abattoirs existant à Paris depuis 1810 (Ménilmontant-Popincourt, Rochechouart, Miromesnil, Ivry et Invalides) et les marchés de Poissy et de Sceaux.

Une fois ces expropriations et acquisitions réalisées, au prix de 8.501.927 francs, l’architecte Louis-Adolphe Janvier (1818-1878) est chargé de dresser les plans du grand marché à bestiaux de La Villette qui prendra ainsi place à côté des fortifications de la porte de Pantin, au nord de la grande et la petite Villette, à cheval sur le Canal de l’Ourcq.

L’adjudication des travaux des nouveaux abattoirs a lieu le 31 juillet 1863 sur une mise à prix de 5.966.630 francs répartis entre le terrassement et la maçonnerie pour 4.987.933 frs, la charpente pour 503.302 francs et la serrurerie pour 475.095 francs :

Le premier lot, 4.987.933 francs, le plus important, est adjugé à Jules Hunebelle (1818-1900), entrepreneur et maire de Clamart de 1856 à 1900, moyennant un rabais de 14%.

La charpente (503.302 francs) est attribuée à François Deflers qui accepte un rabais de 18%.

Léon Fuseillier, maître forges à Nevers remporte le lot serrurerie (475.094 francs) avec un rabais de 28%.

Les plans d’une partie des bâtiments sont réalisés par l'architecte Jules de Mérindol (1815-1888).

Suivront de nombreuses adjudications complémentaires, notamment :

Adjudication du 10 mai 1865, travaux de diverse nature à exécuter pour la construction des abattoirs :

1e lot. — Mise à prix 92.291 fr. 29 c. Adjugé au sieur Faucheux, moyennant le rabais de 15,27%.

2e lot. — Mise à prix, 62.173 fr. 47 c. Adjugé au sieur Cornet, moyennant le rabais de 32,73%.

3e lot. — Mise à prix 498.941 fr. 79 c. Adjugé au sieur Dehaynin, moyennant le rabais de 23,31%.

Adjudication du 20 janvier 1865, chargée de nommer l'entreprise de la régie intéressée du marché aux bestiaux

Adjugé à la Société anonyme dite « l'Approvisionnement, » qui a offert à la Ville les 100/100 de l'excédent annuel des dépenses sur les recettes du marché et 10.000 francs de redevance annuelle.

Adjudication du 20 avril 1866, pour la construction d'abattoirs à porcs, sur une portion de terrains

1er lot. Terrasse et maçonnerie. Mise à prix 1.683.287 fr. 22 Adjugé aux sieurs Cazier, Denisse et Pain, moyennant le rabais de 7,27%.

2e lot. Charpente. Mise à prix 134.756 fr. 40 Adjugé au sieur Vezet, moyennant le rabais de 20,36%.

3e lot. Serrurerie. Mise à prix 392.587 fr. 64 Adjugé au sieur Masson, moyennant le rabais de 17,09%.

Adjudication du 5 septembre 1866, travaux de couverture et plomberie sur une portion des terrains

Mise à prix 620.730 fr.92c. Adjugé au sieur Coulon moyennant le rabais de 23,93%.

Adjudication du 26 septembre 1866, pour la construction de trois nouveaux corps de bâtiments

1er lot. Terrasse et maçonnerie. Mise à prix. 1.593.386 fr. 10 c. Adjugé au sieur Genève moyennant le rabais de 50%.

2e lot. Charpente. Mise à prix 175.834 fr. 80 c. Adjugé au sieur Genêt moyennant le rabais de 3,05%.

3e lot. Serrurerie. — Mise à prix 138.388 fr. 50 c. Adjugé aux sieurs Préaut et Neveux moyennant le rabais de 20,26%.

Adjudication du 26 avril 1867, pour la construction de trois nouveaux corps de bâtiments

1er lot (menuiserie : abattoir général, 21.977 fr. 35 c.; abattoir à porcs, 61.107 fr. 26 c.). Adjugé aux sieurs Durand frères, demeurant rue de la Gare 28, moyennant un rabais de 16,26%.

2e lot (peinture et vitrerie : abattoir général, 13.024 fr. 80 c.; abattoir à porcs, 41.321 fr. 38 c.) Adjugé au sieur Grenier, demeurant rue de Suresnes, 35, moyennant un rabais de 30,50%.

3e lot (pavage, granit et bitume : abattoir général, 191.161 fr. 80 c., abattoir à porcs, 121.886 fr. 05 c.) Adjugé au sieur Dehaynin, demeurant rue Lafayette, 231, moyennant un rabais de 13,27%.

Adjudication du 26 avril 1867, pour la construction, sur le canal de l'Ourcq, de deux ponts destinés à relier le marché de la Villette avec les abattoirs généraux.

1er lot (terrasse, maçonnerie, charpente, pavage, asphalte comprimé), évalué à 499.343 fr. 68 c., a été adjugé au sieur Genève, demeurant rue Saint-Martin, 326, moyennant un rabais de 16,25%.

2e lot (serrurerie et peinture), évalué à 431.166 fr. 34 c., a été adjugé au sieur Lelubez, demeurant rue des Trois-Couronnes 50, moyennant un rabais de 40,10%.

L’ouverture du marché aux bestiaux aura lieu le 21 octobre 1867, précédant celle des abattoirs le 1er janvier 1867.

Collection F. Fleury

Faisant suite à une délibération municipale du 19 novembre 1858 complétée par celle du 25 février 1859, un décret est publié le 6 avril 1859, déclarant d’utilité publique, l’acquisition par la ville de Paris, soit à l’amiable soit par expropriation, de tous les terrains et immeubles, situés entre la rue Militaire intérieure, la rue de Flandre à La Villette, le canal Saint-Denis, le Dépotoir et la rue d’Allemagne, afin d’y établir à cet emplacement un marché à bestiaux et d’abattoirs publics destiné à remplacer les cinq abattoirs existant à Paris depuis 1810 (Ménilmontant-Popincourt, Rochechouart, Miromesnil, Ivry et Invalides) et les marchés de Poissy et de Sceaux.

Une fois ces expropriations et acquisitions réalisées, au prix de 8.501.927 francs, l’architecte Louis-Adolphe Janvier (1818-1878) est chargé de dresser les plans du grand marché à bestiaux de La Villette qui prendra ainsi place à côté des fortifications de la porte de Pantin, au nord de la grande et la petite Villette, à cheval sur le Canal de l’Ourcq.

L’adjudication des travaux des nouveaux abattoirs a lieu le 31 juillet 1863 sur une mise à prix de 5.966.630 francs répartis entre le terrassement et la maçonnerie pour 4.987.933 frs, la charpente pour 503.302 francs et la serrurerie pour 475.095 francs :

Le premier lot, 4.987.933 francs, le plus important, est adjugé à Jules Hunebelle (1818-1900), entrepreneur et maire de Clamart de 1856 à 1900, moyennant un rabais de 14%.

La charpente (503.302 francs) est attribuée à François Deflers qui accepte un rabais de 18%.

Léon Fuseillier, maître forges à Nevers remporte le lot serrurerie (475.094 francs) avec un rabais de 28%.

Les plans d’une partie des bâtiments sont réalisés par l'architecte Jules de Mérindol (1815-1888).

Suivront de nombreuses adjudications complémentaires, notamment :

Adjudication du 10 mai 1865, travaux de diverse nature à exécuter pour la construction des abattoirs :

1e lot. — Mise à prix 92.291 fr. 29 c. Adjugé au sieur Faucheux, moyennant le rabais de 15,27%.

2e lot. — Mise à prix, 62.173 fr. 47 c. Adjugé au sieur Cornet, moyennant le rabais de 32,73%.

3e lot. — Mise à prix 498.941 fr. 79 c. Adjugé au sieur Dehaynin, moyennant le rabais de 23,31%.

Adjudication du 20 janvier 1865, chargée de nommer l'entreprise de la régie intéressée du marché aux bestiaux

Adjugé à la Société anonyme dite « l'Approvisionnement, » qui a offert à la Ville les 100/100 de l'excédent annuel des dépenses sur les recettes du marché et 10.000 francs de redevance annuelle.

Adjudication du 20 avril 1866, pour la construction d'abattoirs à porcs, sur une portion de terrains

1er lot. Terrasse et maçonnerie. Mise à prix 1.683.287 fr. 22 Adjugé aux sieurs Cazier, Denisse et Pain, moyennant le rabais de 7,27%.

2e lot. Charpente. Mise à prix 134.756 fr. 40 Adjugé au sieur Vezet, moyennant le rabais de 20,36%.

3e lot. Serrurerie. Mise à prix 392.587 fr. 64 Adjugé au sieur Masson, moyennant le rabais de 17,09%.

Adjudication du 5 septembre 1866, travaux de couverture et plomberie sur une portion des terrains

Mise à prix 620.730 fr.92c. Adjugé au sieur Coulon moyennant le rabais de 23,93%.

Adjudication du 26 septembre 1866, pour la construction de trois nouveaux corps de bâtiments

1er lot. Terrasse et maçonnerie. Mise à prix. 1.593.386 fr. 10 c. Adjugé au sieur Genève moyennant le rabais de 50%.

2e lot. Charpente. Mise à prix 175.834 fr. 80 c. Adjugé au sieur Genêt moyennant le rabais de 3,05%.

3e lot. Serrurerie. — Mise à prix 138.388 fr. 50 c. Adjugé aux sieurs Préaut et Neveux moyennant le rabais de 20,26%.

Adjudication du 26 avril 1867, pour la construction de trois nouveaux corps de bâtiments

1er lot (menuiserie : abattoir général, 21.977 fr. 35 c.; abattoir à porcs, 61.107 fr. 26 c.). Adjugé aux sieurs Durand frères, demeurant rue de la Gare 28, moyennant un rabais de 16,26%.

2e lot (peinture et vitrerie : abattoir général, 13.024 fr. 80 c.; abattoir à porcs, 41.321 fr. 38 c.) Adjugé au sieur Grenier, demeurant rue de Suresnes, 35, moyennant un rabais de 30,50%.

3e lot (pavage, granit et bitume : abattoir général, 191.161 fr. 80 c., abattoir à porcs, 121.886 fr. 05 c.) Adjugé au sieur Dehaynin, demeurant rue Lafayette, 231, moyennant un rabais de 13,27%.

Adjudication du 26 avril 1867, pour la construction, sur le canal de l'Ourcq, de deux ponts destinés à relier le marché de la Villette avec les abattoirs généraux.

1er lot (terrasse, maçonnerie, charpente, pavage, asphalte comprimé), évalué à 499.343 fr. 68 c., a été adjugé au sieur Genève, demeurant rue Saint-Martin, 326, moyennant un rabais de 16,25%.

2e lot (serrurerie et peinture), évalué à 431.166 fr. 34 c., a été adjugé au sieur Lelubez, demeurant rue des Trois-Couronnes 50, moyennant un rabais de 40,10%.

L’ouverture du marché aux bestiaux aura lieu le 21 octobre 1867, précédant celle des abattoirs le 1er janvier 1867.

- Classement : 5.26%

Re: Tout Paris

TOUT-PARIS – 1308 - Carrefour de la Rue des Couronnes et de la Rue de la Mare (XXe arrt.)

Collection F. Fleury

Version colorisée

Ce petit bâtiment à pan coupé, formant l’angle du n°69 bis rue de la Mare et du n°136 rue des Couronnes, a été édifié en 1892. Son premier occupant, M. Chenais, marchand de vins et tabacs, n’y est resté que trois ans avant de céder son fonds en 1895 à Châtelain, lequel l’a conservé 14 ans. Suivent Leguet de 1909 à 1911, Marly en 1913 etc…

Aujourd’hui ce café-tabac est à l’enseigne du Voltigeur.

En face au n°107 rue des Couronnes (n°77 jusqu’en 1895), la quincaillerie-articles de ménage est tenue depuis 1891 par le parisien Félix de Meulemeester (1857-1939), marié le 8 juillet 1882 (à Paris 11e) avec Anne Harter, originaire de Bischholtz dans le Bas-Rhin.

En 1912, les époux de Meulemeester vendent à Diguet leur quincaillerie qui, à l’heure actuelle, est transformée en pressing.

Voir ICI ► Vue actuelle de la place Henri Krasucki

Collection F. Fleury

Version colorisée

Ce petit bâtiment à pan coupé, formant l’angle du n°69 bis rue de la Mare et du n°136 rue des Couronnes, a été édifié en 1892. Son premier occupant, M. Chenais, marchand de vins et tabacs, n’y est resté que trois ans avant de céder son fonds en 1895 à Châtelain, lequel l’a conservé 14 ans. Suivent Leguet de 1909 à 1911, Marly en 1913 etc…

Aujourd’hui ce café-tabac est à l’enseigne du Voltigeur.

En face au n°107 rue des Couronnes (n°77 jusqu’en 1895), la quincaillerie-articles de ménage est tenue depuis 1891 par le parisien Félix de Meulemeester (1857-1939), marié le 8 juillet 1882 (à Paris 11e) avec Anne Harter, originaire de Bischholtz dans le Bas-Rhin.

En 1912, les époux de Meulemeester vendent à Diguet leur quincaillerie qui, à l’heure actuelle, est transformée en pressing.

Voir ICI ► Vue actuelle de la place Henri Krasucki

- Classement : 15.79%

Re: Tout Paris

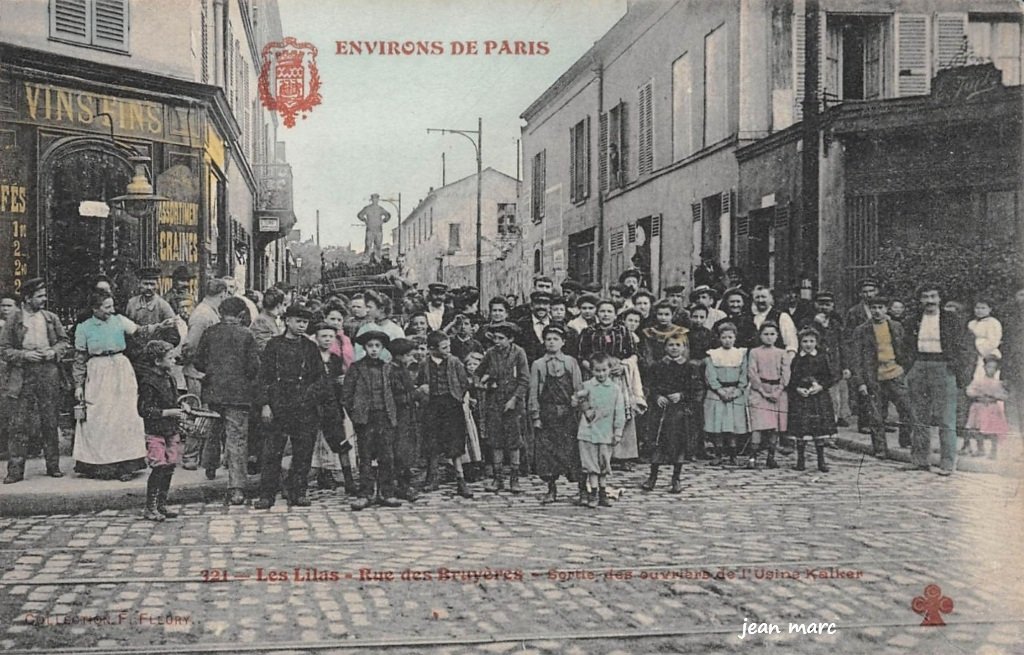

Environs de Paris - 321 - Les Lilas - Rue des Bruyères - Sortie des ouvriers de l'Usine Kalker

Collection F. Fleury

Située au n°2 à 16 rue des Bruyères aux Lilas, à l’angle de la rue de Paris, l’usine de caoutchouc « Kalker » a été créée en 1869 par Gabriel Villiard.

Né à Andelarrot en Haute-Saône, Gabriel Villiard dit le jeune (1826-1888) s’est marié à Paris 1er arrt. le 22 avril 1848 avec Marie Françoise Chauvin.

Il est installé depuis 1851 au n°59 rue de Charonne dans le 11e arrt., en tant que fabricant de caoutchouc et d’instruments de chirurgie. A partir de 1856, il transfère son affaire dans la cour Saint-Joseph accessible par le n°5 rue de Charonne et y diversifie sa production, proposant des coussins à air, tabliers de nourrices, dessous de bras, clysoirs, bouteilles de chasse et manteaux, instruments de chirurgie etc…

Devenu veuf le 22 juillet 1852, Gabriel Villiard se remarie le 29 mai 1860, à Saint Germain-en-Laye avec Charlotte Tourey (1819-1890) ; est témoin au mariage, son frère Claude François Villiard, né en 1820, également fabricant de caoutchouc, demeurant au n°8 rue Neuve du Champ d’asile (rue Froidevaux) dans le 14e arrt.

De 1862 à 1865, Gabriel Villiard déménage à nouveau au n°61-63 rue des Amandiers Popincourt.

Le 1er janvier 1866, Gabriel Villiard, demeurant à présent au n°36 route de Romainville à Bagnolet, s’associe avec Étienne-Philippe Guilmet (1830-1895) demeurant au n°84 rue Fazillot à Levallois, créant la société en nom collectif « Villiard et Guilmet » ayant pour objet la fabrication et la vente des articles en caoutchouc, dont le siège social et fixé à Paris au n°2 rue Neuve-Bourg-Labbé à Paris 3e arrt., et dont la fabrique est située au n°36 route de Romainville à Bagnolet.

Ladite société est dissoute à l’amiable le 29 juin 1866 : les deux fabricants de caoutchouc vont exercer leur savoir-faire en toute indépendance, Guilmet à Levallois, et Villiard au n°2 rue des Bruyères aux Lilas, commune qui vient d’être créée le 24 juillet 1867, sur des terrains pris sur les communes avoisinantes (Bagnolet, Romainville et Pantin).

Après la construction de son usine à vapeur dotée d’une cheminée de 40 mètres de haut aux Lilas, Gabriel Villiard conserve sa boutique du n°2 rue du Bourg l’Abbé pour la vente au détail de sa production, notamment du caoutchouc galvanisé, des tissus imperméables et article de voyage, des instruments de chirurgie…

Ses deux fils poursuivent son activité : Charles Joseph Villiard (né le 13 février 1854) aux Lilas et rue Bourg l’Abbé, François Joseph Villiard (né le 15 avril 1852) à Villejuif au n°47 avenue de Paris.

Si Gabriel Villiard a su mener de main de maître son affaire de caoutchouc pendant 40 ans, il n’en est pas de même de son fils, Charles Joseph Villiard, qui, 6 ans après le décès de son père, se déclare en faillite le 28 février 1894. En décembre 1894, il obtient un concordat qui se terminera en décembre 1899…

Entre faillis, l’entente est cordiale, voire complice. Tandis que Charles Villiard tente de se dépêtrer de ses ennuis judiciaires, un autre commerçant, Édouard Emmanuel Kalker, placé en liquidation judiciaire depuis le 30 juin 1893, obtient l’homologation d’un concordat le 5 novembre 1893 pour régler ses créances sur dix ans ; en 1887, Édouard Emmanuel Kalker (1845-1925) avait fondé avec Bronislas-Charles-Borromée Amszynski (1843-1906) la société en nom collectif Amszynski et Kalker, 25 rue Royale à Paris, ayant pour objet social le commerce de bijouterie et horlogerie.

Deux ans plus tard, le 15 octobre 1895, ledit Édouard Kalker s’associe avec son frère Samuel Kalker (1853-1903) fondant la société Kalker et Cie au n°60 boulevard Magenta ayant pour objet la fabrication et la vente des produits en caoutchouc en tous genres. Le 7 novembre 1895 les frères Kalker font l’acquisition d’un fonds de commerce de fabrication de caoutchouc, sis au n°176 quai de Jemmapes auprès de Louis Perronul. Et dans la foulée, ils reprennent l’usine des Lilas de la rue des Bruyères auprès du syndic de liquidation de Villiard.

Le 27 juillet 1896, la cheminée de 40 mètres de leur usine est renversée par la foudre et plusieurs bâtiments sont endommagés. Ladite cheminée sera reconstruite rapidement.

Après le décès des frères Kalker, les enfants d’Édouard continuent l’affaire : André David Kalker et sa sœur Édith Judica Kalker, épouse Salomons (1890-1939) s’associent et créent la société Établissements Kalker le 18 juillet 1925. A cette date l’entreprise de production de caoutchouc et d’ébonite compte 300 ouvriers.

Cette société est mise sous séquestre le 17 janvier 1941, en raison de l’origine juive des Kalker.

André Kalker (né en 1887) est déporté en Pologne à Lublin Majdanek avec sa femme Perle Cohen (née en 1898) et ses deux enfants Gérard Kalker (né en 1922) et Édouard Sam Kalker (né en 1925). Tous quatre y seront exterminés le 30 mars 1943.

Paul Fort 157 rue de l’université est nommé administrateur provisoire de la société Kalker à compter du 5 avril 1943.

L’usine Kalker poursuivra son activité jusqu’en 1968 avant d’être démolie et remplacée en 1975 par une série de barres d’habitation indescriptibles

Collection F. Fleury

Située au n°2 à 16 rue des Bruyères aux Lilas, à l’angle de la rue de Paris, l’usine de caoutchouc « Kalker » a été créée en 1869 par Gabriel Villiard.

Né à Andelarrot en Haute-Saône, Gabriel Villiard dit le jeune (1826-1888) s’est marié à Paris 1er arrt. le 22 avril 1848 avec Marie Françoise Chauvin.

Il est installé depuis 1851 au n°59 rue de Charonne dans le 11e arrt., en tant que fabricant de caoutchouc et d’instruments de chirurgie. A partir de 1856, il transfère son affaire dans la cour Saint-Joseph accessible par le n°5 rue de Charonne et y diversifie sa production, proposant des coussins à air, tabliers de nourrices, dessous de bras, clysoirs, bouteilles de chasse et manteaux, instruments de chirurgie etc…

Devenu veuf le 22 juillet 1852, Gabriel Villiard se remarie le 29 mai 1860, à Saint Germain-en-Laye avec Charlotte Tourey (1819-1890) ; est témoin au mariage, son frère Claude François Villiard, né en 1820, également fabricant de caoutchouc, demeurant au n°8 rue Neuve du Champ d’asile (rue Froidevaux) dans le 14e arrt.

De 1862 à 1865, Gabriel Villiard déménage à nouveau au n°61-63 rue des Amandiers Popincourt.

Le 1er janvier 1866, Gabriel Villiard, demeurant à présent au n°36 route de Romainville à Bagnolet, s’associe avec Étienne-Philippe Guilmet (1830-1895) demeurant au n°84 rue Fazillot à Levallois, créant la société en nom collectif « Villiard et Guilmet » ayant pour objet la fabrication et la vente des articles en caoutchouc, dont le siège social et fixé à Paris au n°2 rue Neuve-Bourg-Labbé à Paris 3e arrt., et dont la fabrique est située au n°36 route de Romainville à Bagnolet.

Ladite société est dissoute à l’amiable le 29 juin 1866 : les deux fabricants de caoutchouc vont exercer leur savoir-faire en toute indépendance, Guilmet à Levallois, et Villiard au n°2 rue des Bruyères aux Lilas, commune qui vient d’être créée le 24 juillet 1867, sur des terrains pris sur les communes avoisinantes (Bagnolet, Romainville et Pantin).

Après la construction de son usine à vapeur dotée d’une cheminée de 40 mètres de haut aux Lilas, Gabriel Villiard conserve sa boutique du n°2 rue du Bourg l’Abbé pour la vente au détail de sa production, notamment du caoutchouc galvanisé, des tissus imperméables et article de voyage, des instruments de chirurgie…

Ses deux fils poursuivent son activité : Charles Joseph Villiard (né le 13 février 1854) aux Lilas et rue Bourg l’Abbé, François Joseph Villiard (né le 15 avril 1852) à Villejuif au n°47 avenue de Paris.

Si Gabriel Villiard a su mener de main de maître son affaire de caoutchouc pendant 40 ans, il n’en est pas de même de son fils, Charles Joseph Villiard, qui, 6 ans après le décès de son père, se déclare en faillite le 28 février 1894. En décembre 1894, il obtient un concordat qui se terminera en décembre 1899…

Entre faillis, l’entente est cordiale, voire complice. Tandis que Charles Villiard tente de se dépêtrer de ses ennuis judiciaires, un autre commerçant, Édouard Emmanuel Kalker, placé en liquidation judiciaire depuis le 30 juin 1893, obtient l’homologation d’un concordat le 5 novembre 1893 pour régler ses créances sur dix ans ; en 1887, Édouard Emmanuel Kalker (1845-1925) avait fondé avec Bronislas-Charles-Borromée Amszynski (1843-1906) la société en nom collectif Amszynski et Kalker, 25 rue Royale à Paris, ayant pour objet social le commerce de bijouterie et horlogerie.

Deux ans plus tard, le 15 octobre 1895, ledit Édouard Kalker s’associe avec son frère Samuel Kalker (1853-1903) fondant la société Kalker et Cie au n°60 boulevard Magenta ayant pour objet la fabrication et la vente des produits en caoutchouc en tous genres. Le 7 novembre 1895 les frères Kalker font l’acquisition d’un fonds de commerce de fabrication de caoutchouc, sis au n°176 quai de Jemmapes auprès de Louis Perronul. Et dans la foulée, ils reprennent l’usine des Lilas de la rue des Bruyères auprès du syndic de liquidation de Villiard.

Le 27 juillet 1896, la cheminée de 40 mètres de leur usine est renversée par la foudre et plusieurs bâtiments sont endommagés. Ladite cheminée sera reconstruite rapidement.

Après le décès des frères Kalker, les enfants d’Édouard continuent l’affaire : André David Kalker et sa sœur Édith Judica Kalker, épouse Salomons (1890-1939) s’associent et créent la société Établissements Kalker le 18 juillet 1925. A cette date l’entreprise de production de caoutchouc et d’ébonite compte 300 ouvriers.

Cette société est mise sous séquestre le 17 janvier 1941, en raison de l’origine juive des Kalker.

André Kalker (né en 1887) est déporté en Pologne à Lublin Majdanek avec sa femme Perle Cohen (née en 1898) et ses deux enfants Gérard Kalker (né en 1922) et Édouard Sam Kalker (né en 1925). Tous quatre y seront exterminés le 30 mars 1943.