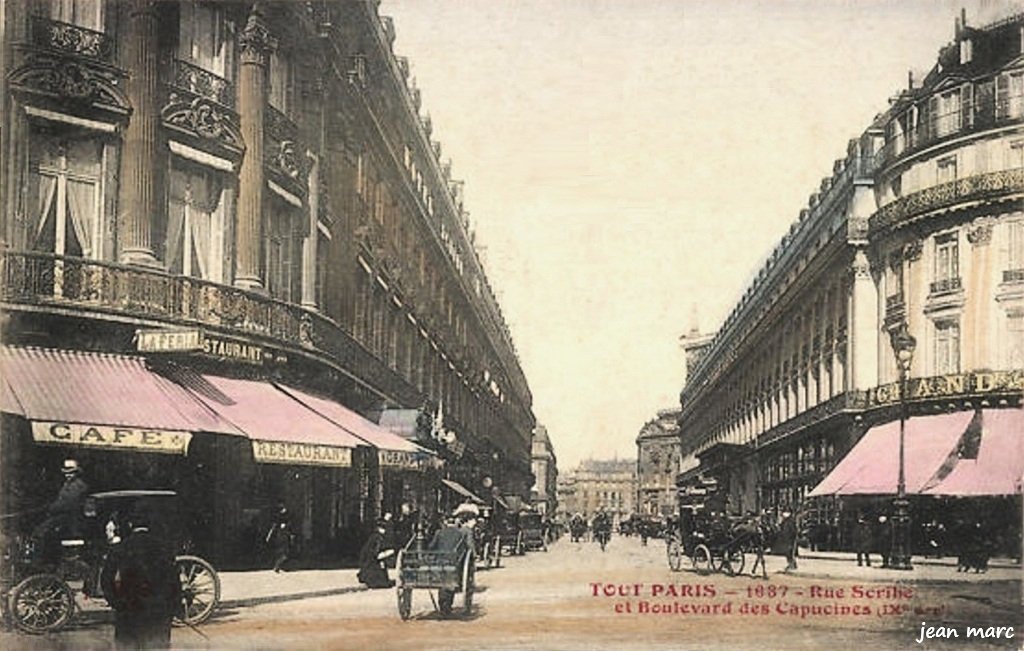

TOUT-PARIS - 1637 - Rue Scribe et Boulevard des Capucines (IXe arrt.)

F.F. Paris

Situé à l’angle du

n°14 boulevard des Capucines et du

n°1 rue Scribe, le

Grand Café est, en 1870, la propriété de

Louis Henri Thibault (1829-1883) parisien dont le père Narcisse Thibault était marchand de vins à Vaugirard. Louis Thibault avait épousé, le 3 juin 1857, sur la paroisse Saint-Martin-des-Champs,

Marie Françoise Rey, décédée avant le 14 avril 1874, date du mariage de leur fille Hortense.

Après le décès de Louis Thibault le 8 décembre 1883, le Grand Café passe aux mains de Frontin (1883), puis de Carrey (1884) et en 1885 de

Paul Joseph Volpini (1853-1911).

Né en Lombardie, à Garlasco, Volpini, maître d’hôtel à l’Hôtel Vendôme de César Hagneré, 1 place Vendôme, se marie le 21 octobre 1879 à Paris 1er arrt., avec

Marie-Louise Marie (1851-1898), femme de chambre à l’Hôtel Vendôme.

Dès 1887, Volpini, très actif, passe quotidiennement de nombreuses annonces pour son Grand Café dans des journaux parisiens, organise des

concours de billard en 3000 points dans un salon dont il dispose et engage des orchestres, notamment de tziganes hongrois, qui jouent tous les soirs de 6 à 11 heures, dans sa salle de la rotonde.

Le 10 novembre 1888, Volpini invite le Tout-Paris pour inaugurer son

Salon Indien, en sous-sol, luxueusement et artistiquement décoré par l’architecte Jules-Marie Vaurabourg (1842-1897) :

— Au programme figurent : MM. Saint-Germain, Berr, de la Comédie-Française, M. Duard et Mlle Suzanne Bertrand, de l'Odéon ; Mme Hortense Bouland, de l'Opéra-Comique : M. Albert Oudineau, un baryton d'avenir. Mlle Rivolta et M. de Gaspari, de l'Eden, danseront la Gallegada de Speranza. Des comptoirs seront tenus par les plus jolies femmes de Paris qui vendront des fleurs et des bibelots japonais au profit des victimes de la catastrophe de Cransac. On finira par un bal, ouvert par Grille-d'Egout et Rayon-d Or, et par une retraite aux flambeaux tout ce qu'il y aura de plus japonais. Heureux les privilégiés qui auront une invitation.

Le 28 décembre 1895, Volpini frappe un grand coup ! Il accepte de louer son Salon Indien à

Louis Lumière (1864-1948) qui va y présenter pour la première fois en public, les films de son Cinématographe. Les représentations auront lieu tous les jours, de 10 heures à midi, de 2 heures à 6 heures et demie et de 8 heures à 10

heures du soir. L’engouement sera tel que les recettes atteindront rapidement 2.000 à 2.500 francs par jour. Le Figaro du 6 mars 1896 se fait l’écho de ce succès :

— On n’avait vu depuis longtemps une vogue pareille à celle qu’obtient le Cinematographe-Lumière. La petite salle du boulevard des Capucines est littéralement assiégée chaque jour par une foule de visiteurs. Les plus hautes personnalités parisiennes, les mondaines les plus élégantes n’hésitent pas à faire queue pour admirer les merveilleuses projections animées.

Les représentations au Salon Indien du Grand Café continueront ainsi jusqu’au 25 décembre 1903.

L’un des dix films présentés ce 28 décembre 1895 au Salon Indien du Grand Café

La Sortie de l’Usine Lumière à Lyon : voir ► ICI

En 1897, Volpini cède son affaire, arrivée à son apogée, à

Arthur Mélidor Breton qui ne suivra pas la trace de son prédécesseur en ce qui concerne le sens des affaires.

Né à Branches dans l’Yonne,

Mélidor Breton (1856-1911) est maître d’hôtel, résidant 32 rue Saint-Paul à Paris, lorsqu’il épouse le 23 janvier 1886, à Paris 9e,

Victorine Augustine Jardin, cuisinière, née le 13 avril 1864 à La Lande d’Airou dans la Manche.

Le 3 mai 1900, à peine 3 ans après son acquisition, Mélidor Breton est déclaré en faillite (Chapuis juge commissaire, Bonneau syndic), alors qu’il vient de céder en catastrophe, le 1er avril 1900, le fonds de commerce du Grand Café à

François Taclet. La faillite de Breton sera clôturée le 30 juin 1903 pour insuffisance d’actif…

Notons au passage que le Grand Café est situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel Scribe qui appartient depuis 1898 au fameux Henry Ruhl (1869-1956)

voir ► ICI et que l’immeuble tout comme ceux de nombreux immeubles circonvoisins du quartier appartiennent à la

Rente Foncière qui les afferment aux commerces qui les occupent.

François Taclet (1842-1907), originaire de Filain en Haute-Saône, s’est marié le 12 février 1870 à Paris 4e, avec

Pamela Blondeau (1849-1929) née à Verberie dans l’Oise où son père était marchand de chevaux. Lors de ce mariage, Taclet est

marchand de beurre en gros demeurant à Paris 19e, 10 passage Puebla, son épouse, 3 rue des Mauvais Garçons dans le 4e, est

marchande de beurre en gros ; sont témoins au mariage : Joseph Antony, 38 ans

marchand de beurre en gros 42 rue Petit dans le 19e arrt., Pierre Hélias, 29 ans

marchand de beurre 3 rue des Mauvais Garçons.

Après leur mariage, dès 1871, les époux Taclet s’installent en tant que

marchands de beurre en gros dans le 4e arrt., et demeurent au n°15 rue Quincampoix où naissent deux de leurs filles : Julienne et Pamela. Dix ans plus tard, en 1881, ils acquièrent, auprès d’Auguste Leroux, un fonds de commerce de

Beurres-Œufs-Fromages (B.O.F.) situé dans le 1er arrt., à l’angle du n°17 rue du Cygne et du n°26 rue Mondétour ; c’est ici que nait Berthe, leur 3e fille.

Les époux Taclet qui visiblement font de belles affaires, tiendront ce commerce jusqu’en 1900, laissant la suite à l’une de leur fille, Pamela dit Georgina, afin de reprendre le Grand Café à compter du 1er avril 1900.

François Taclet décède le 21 novembre 1907, laissant le Grand Café à sa veuve

Pamela Taclet-Blondeau et à ses trois filles :

Julienne Taclet (1872-1965) mariée en 1892 avec Marie Augustin Frédéric Lebert,

Pamela Taclet (1873-1953) mariée en 1905 avec Louis Daniel Thirouin et

Berthe Taclet (1883-1952) mariée en 1906 avec Maurice Théophile Aristide Leducq.

Lors du conflit 1914-1918, Pamela Taclet et ses filles font connaître au propriétaire de leurs locaux, la Rente Foncière, qu’elles ont quelques difficultés à assumer le paiement du loyer de leur Grand Café qui s’élève annuellement à 140.000 francs, d’autant que leur commerce a été fermé du 1er septembre 1914 au 1er septembre 1915. S’ensuit une longue période de procédures judiciaires qui se termine le 14 novembre 1918 par les décisions suivantes, prises par la Commission arbitrale du 9e arrondissement. L’arriéré de loyers cumulé depuis le début du conflit s’élève à cette date à 635.405 francs ; il est décidé d’accorder 50% de réduction pour la période de fermeture, de fixer le loyer à 136.000 francs par an pour toute la période et d’autoriser les consorts Taclet à payer leur arriéré à raison de 6.000 francs par mois.

Il faut préciser que lors du procès, il s’est avéré que la situation financière des Taclet n’était pas aussi catastrophique qu’ils voulaient bien le fait paraître : ils étaient toujours propriétaires exploitants de leur B.O.F du 17 rue du Cygne, propriétaires de la Pâtisserie Bourbonneux 14 place du Hâvre à Paris, d’un établissement industriel de Cycles et Automobiles situé 4 à 12 rue des Goncourt à Paris qu’ils avaient acquis en juillet et août 1906, et à la tête de

neuf immeubles évalués à plusieurs millions dans des polices d’assurances.

Le 1er juin 1923, Pamela Taclet Blondeau et ses trois filles cèdent le Grand Café en deux phases : le matériel servant à l’exploitation du fonds de commerce est vendu à un architecte, Louis Delizy demeurant 26 rue George Sand ; moyennant une indemnité à verser aux consorts Taclet, le bail est résilié à compter du 1er juin, , au profit d’Arnold Aronovici, agent général de la Great Eastern Railways d’Angleterre 2-4 rue Edouard VII qui vient d’acquérir l’ensemble de l’immeuble au prix de 28 millions de francs…

Dès cette cession, le Grand Café ferme aussitôt et définitivement ses portes. Aujourd’hui, l’emplacement est affermé à un magasin à l’enseigne H & M Home.